宫颈柱状上皮异位(即俗称的“宫颈糜烂”)是女性群体中普遍存在的现象,但其本质常被误解。许多女性因这一名称产生焦虑,甚至被误导接受不必要的治疗。本文将从科学角度解析其生理与病理本质,帮助公众正确认知并采取合理应对措施。

1. 激素驱动的生理变化

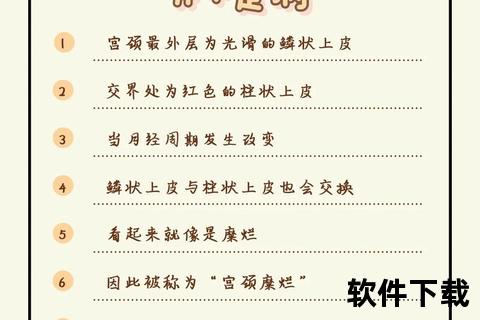

宫颈表面覆盖两种上皮:靠近的鳞状上皮(光滑)和靠近子宫的柱状上皮(颗粒状)。雌激素水平升高时(如青春期、妊娠期),柱状上皮会向外扩展,使宫颈呈现“糜烂样”外观。绝经后雌激素下降,柱状上皮回缩,此现象自然消退。

2. 无需治疗的生理特征

生理性异位本身不引发症状,也非疾病。国际权威医学教材已将其从疾病分类中剔除,强调其本质为正常生理现象。

误区澄清

当宫颈异位合并感染或损伤时,可能发展为病理性改变,需医学干预。

1. 感染因素

2. 机械性损伤

频繁性生活、分娩撕裂、人工流产等操作可破坏宫颈屏障,增加感染风险。

3. 免疫与内分泌失衡

长期压力、营养不良或慢性疾病削弱免疫力,使宫颈易受病原体侵袭。

警示症状

诊断流程

1. 妇科检查:肉眼观察宫颈外观,判断糜烂面积(Ⅰ-Ⅲ度)。

2. 实验室检测:

3. 镜活检:针对可疑病变区域取样,确诊是否为癌变。

治疗原则

普通女性

1. 日常防护:

2. 性行为管理:

孕妇群体

已确诊感染者

疑问1:无症状“糜烂”需要治疗吗?

→ 无需!生理性异位如无感染证据,治疗反而可能破坏宫颈功能。

疑问2:保健品或中药能否根治?

→ 不能。部分产品夸大宣传,可能延误真正疾病(如HPV感染)的诊治。

何时就医?

宫颈柱状上皮异位是女性生理变化的自然体现,公众需摒弃“谈糜烂色变”的旧观念。通过科学筛查区分生理与病理状态,才能避免过度治疗与漏诊风险。定期妇科检查、正确防护感染、保持理性认知,是维护宫颈健康的核心策略。