新生儿娇嫩的消化系统常让新手父母在护理时如履薄冰。当宝宝出现大便次数增多、性状改变时,焦虑与困惑往往随之而来。事实上,约80%的婴儿在1岁前会经历腹泻问题,但并非所有稀便都意味着疾病。科学识别原因并采取正确护理,才能既避免过度紧张,又不错失关键干预时机。

新生儿肠道功能尚不成熟,母乳喂养儿每日排便可达10次,呈金黄色糊状且带酸味,只要体重增长正常,这属于生理性腹泻。需警惕的是以下异常表现:

奶粉喂养儿若出现大便突然变稀、次数倍增,或母乳喂养儿持续稀水便且体重不增,则需引起重视。

1. 喂养不当(占非感染性腹泻的40%)

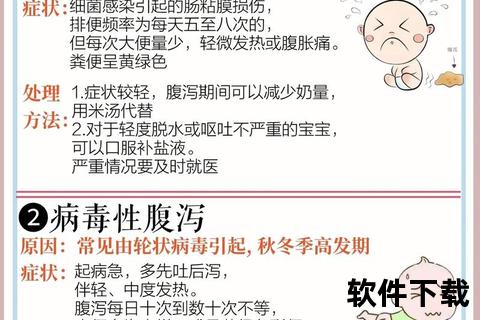

2. 病原体感染(占急性腹泻的60%)

3. 乳糖不耐受(影响约7%婴儿)

4. 食物蛋白过敏

5. 环境因素影响

6. 继发性腹泻

1. 补液优先于止泻

每腹泻一次补充50-100ml口服补液盐(ORS),用小勺分次喂服。母乳喂养增加哺乳频率,奶粉喂养可暂时稀释浓度。

2. 维持营养供给

3. 皮肤屏障保护

每次便后用温水冲洗臀部,轻拍干燥后涂抹含氧化锌的护臀霜。出现肛周红肿时可局部使用蒙脱石散外敷。

4. 微生态调节

选择鼠李糖乳杆菌GG株(LGG)、布拉氏酵母菌等循证有效的益生菌,与抗生素间隔2小时服用。

就医时携带2小时内新鲜大便样本(不可取自纸尿裤),用保鲜膜包裹冷藏保存,便于快速检测轮状病毒、便常规等。

1. 喂养卫生管理

2. 免疫支持策略

3. 环境适应训练

逐步引入新食物时,遵循“由少到多、由稀到稠”原则,每增加一种辅食观察3天

在生命最初的100天里,约30%的新生儿会经历功能性肠道问题。记住:腹泻本身是肠道排除有害物质的自我保护机制,盲目使用止泻药可能适得其反。通过科学观察记录(附表格模板),90%的腹泻可通过家庭护理缓解。当新手父母掌握这些核心要点,就能在宝宝出现异常排便时,做出既冷静又准确的应对决策。