青光眼是全球首位不可逆致盲眼病,其致盲进程受多种因素影响,但核心矛盾始终围绕“时间”展开——从发病到失明的时间跨度,既取决于疾病类型与进展速度,也与患者能否抓住治疗的关键窗口期密切相关。本文将从科学视角解析这一过程,并为不同人群提供实用建议。

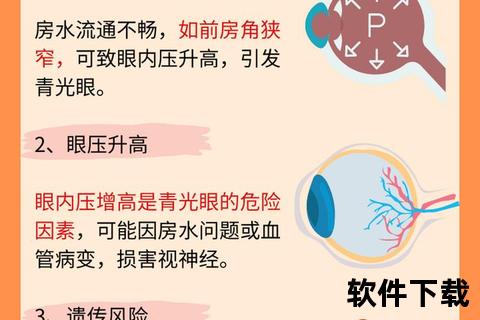

青光眼并非单一疾病,而是以视神经萎缩和视野缺损为共同特征的眼病群,主要分为开角型、闭角型、继发性和先天性四大类。不同类型的致盲时间差异显著:

1. 急性闭角型青光眼:致盲风险最高且最急迫

急性发作时,房角突然关闭导致眼压急剧升高至50 mmHg以上(正常值为10-21 mmHg)。患者可能在48小时内因视神经缺血坏死而完全失明。典型症状包括剧烈眼痛、头痛、恶心呕吐、虹视(看灯光出现彩虹光圈)。这类患者需立即就医,通过激光虹膜切开术或药物降眼压抢救视力。

2. 慢性开角型青光眼:静默侵蚀视力的“隐形杀手”

早期几乎无症状,眼压呈波动性升高(24小时监测波动值常>10 mmHg)。视神经损害从周边视野开始,患者可能在10-20年间逐渐发展为“管状视野”,最终中心视力丧失。定期眼底检查(观察杯盘比扩大)和视野测试是早期发现的关键。

3. 儿童性青光眼:发育异常带来的特殊挑战

婴幼儿因眼球壁弹性大,眼压升高会导致眼球异常增大(牛眼征),若不及时手术,2-3岁即可致盲。少年儿童则表现为进行性视力下降,易被误诊为近视。

青光眼治疗本质是与时间赛跑,需根据疾病阶段制定策略:

1. 急性发作期(0-48小时)

2. 慢性进展期(3个月-数年)

3. 终末期管理

即使视力丧失,仍需控制眼压缓解疼痛,可考虑睫状体冷冻术破坏房水生成细胞

1. 高度近视群体:开角型青光眼检出率是正常人群的3倍,但因“豹纹状眼底”干扰易漏诊。建议每半年进行OCT视神经纤维层分析

2. 糖尿病患者:血糖波动加速视神经缺血,目标眼压需比常规标准低2-3 mmHg

3. 孕妇:前列腺素类药物可能诱发宫缩,孕中期可改用溴莫尼定,哺乳期避免使用噻吗洛尔

最新进展显示,结合智能设备与AI技术可大幅提升早期诊断率:

1. 一级预防(未患病者)

2. 二级预防(确诊患者)

3. 三级预防(晚期患者)

青光眼的致盲倒计时并非不可打破。通过精准分型治疗、智能监测手段和系统化管理,完全可能将这一进程延缓数十年。正如2020年《世界视觉报告》指出:90%的青光眼致盲可通过早期干预避免。这需要医患共同把握每个关键时间节点,让光明与时间同行。