新生儿大便中出现白色颗粒状物质(俗称“奶瓣”),是许多家长在育儿初期遇到的常见困惑。这种现象可能让新手父母感到焦虑,担心孩子的健康问题。实际上,奶瓣的出现既有生理性原因,也可能提示潜在的健康风险。科学认识其成因并掌握应对策略,能帮助家长从容应对,避免过度担忧或延误病情。

奶瓣是指宝宝大便中夹杂的白色颗粒或絮状物,通常呈米粒或碎屑状,大小从芝麻到绿豆不等。其外观可能因喂养方式、消化状态不同而有所差异(图1)。

1. 正常情况下的奶瓣:

2. 需警惕的异常表现:

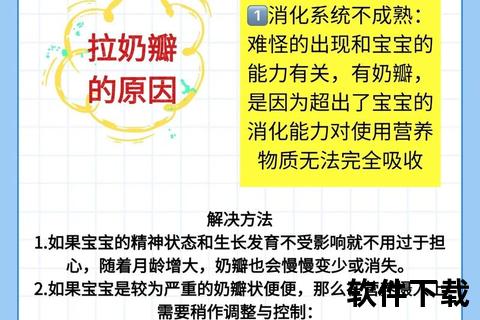

1. 消化系统发育不成熟:

新生儿胃酸和消化酶分泌不足,对蛋白质(尤其是酪蛋白)、脂肪的分解能力有限,未完全消化的成分易形成奶瓣。

2. 喂养方式的影响:

3. 过度喂养或喂养不当:

短时间内摄入过多奶量,或奶粉冲调过浓,超出宝宝消化能力。

1. 乳糖不耐受:

肠道乳糖酶不足导致乳糖无法分解,引发腹泻、泡沫状大便及奶瓣。

2. 肠道感染或炎症:

病毒或细菌感染(如轮状病毒肠炎)可能破坏肠道功能,导致奶瓣增多并伴随水样便、发热。

3. 过敏或代谢异常:

牛奶蛋白过敏、胆道闭锁(灰白色大便)等疾病可能通过异常奶瓣表现。

1. 调整喂养方式:

2. 辅助消化措施:

出现以下情况时,建议及时就诊:

1. 科学喂养原则:

2. 观察与记录:

建立宝宝排便记录表,包括大便次数、性状、喂养量等信息,便于发现异常规律。

3. 特殊情况的处理:

新生儿大便中的奶瓣多为生理性现象,与消化系统发育阶段密切相关。家长需结合宝宝的整体状态(如精神、体重增长)综合判断,避免仅凭单一症状过度焦虑。通过科学调整喂养、合理观察与适时就医,绝大多数情况可有效改善。记住,育儿是一场与孩子共同成长的旅程,保持理性与耐心,才能更好地护航宝宝的健康。