月经结束后的一周内,许多女性认为这是“绝对安全期”,甚至将“前七后八”口诀奉为避孕圣经。但现实中,这类误解导致无数意外怀孕案例——上海某医院数据显示,因安全期计算错误导致的人工流产占避孕失败案例的47%。这种认知偏差不仅源于对生理机制的误解,更反映出公众对科学避孕知识的匮乏。

1. 月经刚结束即安全?致命的时间差

传统观念认为经期结束后3-5天不会排卵,但在女性生殖道存活时间可达5天。若某女性周期为25天,第10天排卵,即便第6天同房,存活仍可能在排卵时受孕。更危险的是,约11%的女性存在经期刚结束即排卵的异常周期。

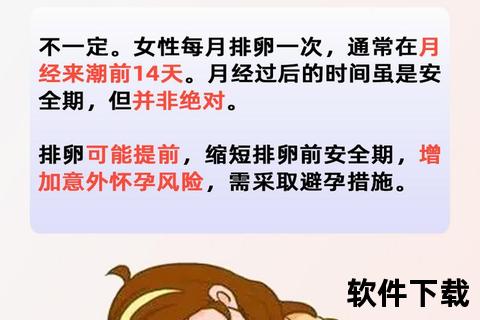

2. “前七后八”公式的数学陷阱

该算法假设月经周期恒定28天,但临床统计显示仅15%女性符合该标准。当周期波动时,排卵日偏移可达7天。例如周期35天的女性,实际排卵日在第21天而非理论上的第14天,导致安全期计算完全失效。

3. 宫颈黏液变化的信号误读

排卵前宫颈黏液会呈现蛋清状拉丝,但压力、疾病等因素可能引发非常规黏液分泌。2023年北京协和医院案例显示,一名多囊卵巢患者在月经第3天出现典型排卵期黏液,最终导致避孕失败。

4. 基础体温法的操作盲区

虽然体温上升0.3-0.5℃标志排卵结束,但夜班、感冒等情况可能干扰测量。德国研究证实,普通人群正确执行体温法的成功率仅68%。

5. “偶尔一次不会中招”的侥幸心理

与卵子相遇的窗口期虽短,但统计显示每年约85万例意外怀孕源于单次无保护性行为。加拿大生殖医学协会指出,安全期避孕的年失败率高达25%,是避孕套的12倍。

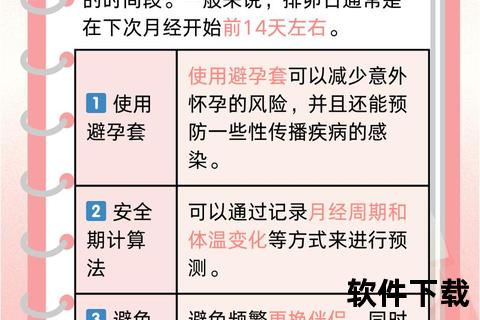

1. 数据追踪:建立个人周期档案

2. 生物信号交叉验证

| 检测方法 | 操作要点 | 准确率提升 |

||||

| 基础体温法 | 晨醒未活动时舌下测量,需持续3个月 | 识别排卵后安全期 |

| 排卵试纸 | 经后第10天起每日检测LH峰值 | 预判排卵前24小时 |

| 宫颈黏液观察 | 每天记录分泌物性状变化 | 发现异常排卵信号 |

3. 智能辅助工具的应用

德国蕾迪康生育计算机通过200万例数据分析发现,结合体温与宫颈黏液的双重验证,可将避孕有效性提升至99.3%。国内医院现已引进类似设备,通过每日1分钟测量实现精准周期追踪。

1. 青少年女性

初潮后3年内周期紊乱率高达78%,建议采用避孕套+周期记录法双重防护。某15岁患者因使用安全期避孕,在初潮后第6个月即怀孕,凸显青少年教育的迫切性。

2. 围绝经期女性

45岁以上女性仍有3%-5%的排卵概率。2024年广州案例显示,一名49岁女性误信安全期导致高危妊娠,最终引发子痫前期。

3. 疾病干扰群体

当出现经期紊乱、压力骤增或环境改变时,应立即启动“避孕应急预案”:

① 72小时内服用紧急避孕药(仅限年度使用≤3次)

② 5天内放置含铜宫内节育器(有效率99%)

③ 推荐日常使用短效避孕药(如屈螺酮炔雌醇片),其避孕有效性达99.7%且可调节周期

医学界正在推进避孕教育的三大革新:通过虚拟现实技术模拟排卵过程,开发家庭用唾液激素检测仪,建立全国月经周期数据库。这些举措将帮助女性从经验判断转向精准管理,真正实现生育自主权。