月经是女性生殖健康的“晴雨表”,从青春期到更年期,周期与经量的细微变化都可能暗藏健康信号。数据显示,约67%的女性一生中至少经历过一次月经周期异常,其中既有暂时性激素波动引发的生理性失调,也有妇科疾病敲响的警钟。当身体发出这些特殊信号时,如何辨别正常波动与病理改变?居家调理与医疗干预的边界在哪里?

月经周期的精密调控依赖下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴),这套系统如同交响乐团指挥,通过激素波动引导子宫内膜周期性生长与脱落。正常月经周期为21-35天,经期持续3-7天,经量约20-80ml。超过这个范围的异常表现需警惕以下诱因:

1. 激素失衡的蝴蝶效应

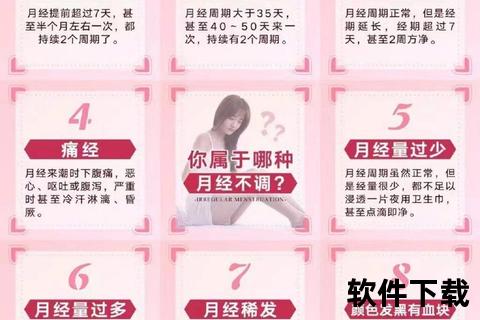

青春期女性(13-18岁)因HPO轴发育未成熟,约60%存在周期不规律;更年期女性(45-55岁)随着卵巢功能衰退,雌激素波动可引发经期延长或缩短。病理性因素中,多囊卵巢综合征(PCOS)患者因雄激素过高导致排卵障碍,典型表现为月经稀发(周期>35天)。

2. 器质性病变的隐匿信号

子宫内膜异位症患者经期常出现剧烈腹痛伴经量增多,因子宫内膜细胞异位生长引发炎症反应。子宫肌瘤患者可能出现非经期出血,粘膜下肌瘤尤其易引起月经过多。甲状腺功能异常者中,甲亢患者易出现经量减少,甲减则可能导致经期延长。

3. 生活方式的多维影响

连续熬夜3天即可打乱皮质醇分泌节律,间接抑制促性腺激素释放。研究显示,BMI>27的女性月经紊乱风险增加2.3倍,过度节食(每日<1200kcal)会使促黄体生成素下降40%。情绪压力方面,慢性焦虑人群的卵泡期缩短概率较常人高68%。

居家观察应重点关注三个维度:周期规律性(连续记录3个月经周期)、经量变化(日用卫生巾超过10片属过多)、伴随症状(如痛经程度加重)。出现以下情况需及时就医:

医疗机构通常采用“三步诊断法”:①激素六项检测(月经第2-4天采血);②盆腔超声排查器质性病变;③宫腔镜检查(可疑内膜病变时)。40岁以上女性建议加测AMH(抗缪勒管激素)评估卵巢储备。

中医辨证施治体系

营养与生活方式干预

经前期增加ω-3脂肪酸摄入(三文鱼/亚麻籽),每日补充50mg维生素B6缓解焦虑。推荐“周期食疗方案”:卵泡期饮用黑豆豆浆促进内膜生长,黄体期食用南瓜籽调节孕酮水平。运动方面,经期选择瑜伽蝴蝶式(每日15分钟)促进盆腔血液循环,非经期进行每周3次有氧运动维持激素平衡。

医疗干预的精准应用

对于PCOS患者,二甲双胍联合短效避孕药可改善胰岛素抵抗并调节周期。子宫内膜异位症推荐GnRH-a类药物注射,配合中药灌肠(红藤30g+败酱草20g)缓解盆腔粘连。更年期月经紊乱可选择雌孕激素序贯疗法,配合坤泰胶囊改善潮热盗汗。

青少年患者慎用激素类药物,优先采用认知行为疗法改善情绪性月经紊乱。备孕群体出现月经推迟时,需先排除妊娠可能再行调经治疗。围绝经期女性若出现经期延长伴贫血(血红蛋白<110g/L),建议宫腔镜检查排除内膜癌变。

月经作为女性特有的生理语言,需要被正确解读与温柔对待。建立月经健康档案(记录周期、症状、用药),每年进行妇科超声+激素检测,相当于为生殖系统配置“健康保险”。当身体发出异常信号时,及时的专业干预不仅能恢复周期规律,更是预防重大疾病的必要屏障。