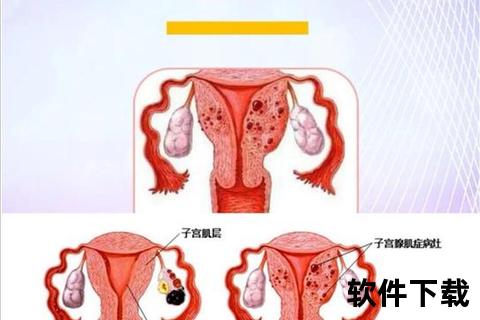

子宫是女性生殖系统的重要器官,但许多疾病如子宫肌瘤、子宫内膜异位症或恶性肿瘤可能迫使患者选择切除手术。这一决策不仅涉及生理层面的改变,更可能引发深层的心理震荡。数据显示,全球每年约有500万女性接受子宫切除术,其中约60%的患者术后出现不同程度的心理适应问题。如何科学认识这一手术的影响,成为患者与家庭共同面对的课题。

子宫切除后最直接的生理变化是生育能力的永久丧失。子宫作为胚胎着床和发育的唯一场所,其缺失意味着自然受孕的终结。但对于卵巢保留者,仍可通过辅助生殖技术(如第三方代孕)实现生育愿望。

术后第二个月经周期停止,这一现象可能引发女性对衰老的焦虑。实际上,月经消失仅是因子宫内膜周期性脱落终止,与卵巢功能无直接关联。若同时切除卵巢,则会因雌激素骤降导致更年期提前,出现潮热、骨质疏松等症状。

研究显示,即使保留卵巢,约30%的患者可能在术后5年内出现卵巢功能衰退。这是由于子宫动脉的卵巢分支被切断后,卵巢血供减少,卵泡退化加速,最终导致雌激素水平下降。长度可能缩短1-2厘米,但通过术后康复训练可恢复弹性,不影响正常性生活。

身份认同危机在传统文化影响下尤为显著。42%的患者认为子宫是女性特质的核心象征,术后产生“不完整女性”的认知偏差。这种心理投射可能导致社交回避、夫妻关系紧张。

性功能担忧是另一个隐形障碍。虽然医学证实性兴奋主要源自和神经末梢,但术后3个月内因激素波动和伤口愈合,可能暂时出现减退或疼痛。临床数据显示,接受心理干预的患者性功能评分比未干预者高38%。

情绪障碍链式反应值得警惕。Mayo Clinic研究发现,35岁以下接受子宫切除者患抑郁症的风险增加2.3倍,这与术后雌激素波动直接影响5-羟色胺代谢有关。建议术后6周内进行汉密尔顿焦虑量表筛查,及时介入心理疏导。

医疗监测体系应包含术后1年内每3个月的激素六项检测,重点关注FSH(卵泡刺激素)和E2(雌二醇)水平波动。对于卵巢保留者,建议每年进行超声评估卵泡储备。

生活重建方案需分阶段实施:

营养干预应侧重钙质和植物雌激素补充,每日摄入1000mg钙+800IU维生素D,亚麻籽、豆制品等食物可辅助调节激素平衡。需避免蜂王浆、胎盘素等可能刺激内膜残留组织增生的保健品。

未生育女性需在术前冷冻卵子,目前玻璃化冷冻技术的5年复苏存活率达95%以上。对于保留卵巢者,建议在术后2年内完成辅助生殖流程。

围绝经期患者要警惕代谢综合征风险。研究显示,子宫切除可使糖尿病发病率增加17%,建议每半年进行糖耐量检测,将BMI控制在23以下。

恶性肿瘤患者需注意术后淋巴水肿,每日进行15分钟上肢抬高训练,配合气压循环治疗仪,可降低60%的并发症发生率。

这场生理与心理的双重蜕变,需要医疗支持系统、家庭关爱网络和个人认知重建的协同作用。建议建立术后健康档案,通过可穿戴设备监测心率变异率(HRV),该指标能提前72小时预警情绪崩溃风险。记住,失去子宫不意味失去女性的本质,正如蝴蝶破茧的过程,每一次蜕变都是为了更自由的生命形态。