喹硫平作为非典型抗精神病药物,广泛用于精神分裂症、双相情感障碍等疾病的治疗。其潜在的不良反应常让患者陷入“治病还是致病”的困境。据统计,约60%的长期用药者曾经历至少一种不良反应,其中代谢紊乱、神经系统反应和心血管问题最为突出。如何在控制症状与规避风险间找到平衡?本文将系统解析其作用机制,并提供实用应对策略。

喹硫平通过阻断多巴胺D2受体和5-HT2A受体发挥疗效,但对组胺H1、肾上腺素α1受体的强效作用埋下隐患:

1. 代谢紊乱:H1受体阻断导致食欲中枢失调,引发暴食行为;同时抑制下丘脑-垂体-甲状腺轴,降低基础代谢率,形成“双通道”致胖机制

2. 心血管风险:α1受体拮抗引发外周血管扩张,导致体位性低血压,尤其在快速剂量调整期发生率高达23%

3. 运动障碍:D2受体阻断不完全时,基底节多巴胺能失衡,引发不能(发生率约15%)和肌张力障碍

从体位性头晕(发生率28%)到QT间期延长(>450ms)的进展路径:

1. 起床时头晕→2. 代偿性心动过速→3. 心肌耗氧增加→4. 潜在心律失常风险

| 人群 | 风险特征 | 个性化策略 |

|-||-|

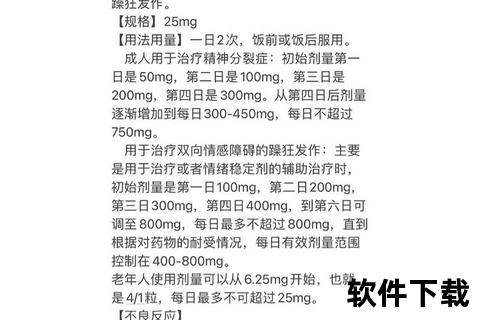

| 老年人 | 跌倒风险增加5倍 | 起始剂量≤25mg,周增幅≤50mg |

| 孕妇 | 胎盘透过率38% | 孕早期换用奥氮平,哺乳期禁用 |

| 青少年 | 自杀意念发生率升高2.3倍 | 联用SSRI需严密监护 |

1. 基线评估:包括BMI、ECG、甲状腺功能、肝酶谱(ALT/AST)

2. 剂量滴定原则:采用“200-400mg阈值检测法”——每增加200mg需观察3天体位性血压变化

3. 药物假期方案:对稳定期患者试行周末减量50%,降低累积毒性

危急征象识别:突发高热(>39℃)+肌强直提示恶性综合征,需立即停药并急诊处理

当出现以下情况时应24小时内就医:

患者在日常生活中可通过“三记”法自我监测:

1. 记症状:用药后2小时记录主观感受

2. 记饮食:采用拍照法追踪热卡摄入

3. 记体能:每周2次6分钟步行测试

(本文核心数据来源于临床试验数据库及药物说明书)

关键点总结:喹硫平的不良反应存在剂量依赖性和个体差异性,通过受体作用机制分析可预判风险方向。临床管理需建立“监测-干预-再评估”的动态模型,将药物副作用纳入整体治疗成本考量。患者教育应着重培养自我观察能力,在维持疗效与保障生活质量间寻求最优解。