月经是女性生殖健康的晴雨表,当周期出现波动时,往往暗示着身体状态的变化。据统计,约30%的育龄女性经历过月经推迟的困扰。面对这种情况,正确区分生理性波动与病理性改变至关重要,而合理的药物选择更是需要科学指导。

正常月经周期为21-35天,推迟7天以内无需过度焦虑。但若连续三个月出现周期延长或推迟超过10天,则需要警惕以下原因:

1. 孕激素补充

黄体酮胶囊(200mg/日)或地屈孕酮片(10mg/日),需连续服用5-10天。这类药物模拟生理性黄体功能,使增生的子宫内膜转化为分泌期,停药后3-7天可诱发撤退性出血。适用于孕酮不足引起的推迟,但可能引发胀痛等副作用。

2. 复合激素调节

屈螺酮炔雌醇片等短效避孕药,通过稳定激素水平重建周期。需每日定时服用21天,漏服可能引发生理周期紊乱。40岁以上女性使用需评估血栓风险。

3. 促排卵治疗

枸橼酸氯米芬(50mg/日)适用于无排卵性月经推迟,需在月经第5天开始服用,配合B超监测卵泡发育。这类药物可能引发卵巢过度刺激,需严格遵医嘱。

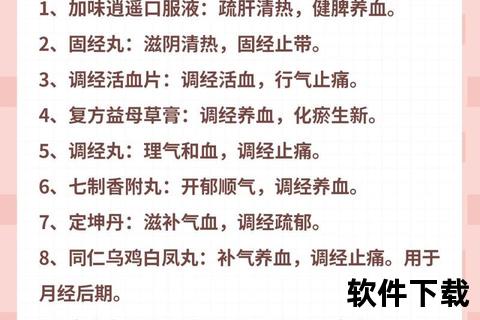

1. 气血双补型

乌鸡白凤丸含鹿角胶、人参等20味药材,适合面色苍白、经血色淡的虚证患者。临床数据显示,连续服用3个月可使60%患者周期恢复规律。

2. 活血化瘀型

益母草颗粒通过增强子宫收缩力促进经血排出,对血瘀型闭经有效率可达75%。但月经过多者慎用,可能加重出血。

3. 疏肝解郁型

逍遥丸中的柴胡、白芍配伍,可缓解压力性月经紊乱。研究显示,配合认知行为疗法使用,三个月周期恢复率提升至82%。

1. 穴位刺激疗法

每日按压制污穴(拇指背侧中节指骨中点)200次,配合艾灸关元穴,临床观察显示对功能性推迟有效率约68%。建议在预计经期前5天开始干预。

2. 膳食调理方案

经前期饮用桂圆红枣汤(桂圆15g+红枣6枚+红糖10g),所含铁元素可提升血红蛋白合成。寒凝血瘀者推荐生姜花椒足浴,水温控制在42℃为宜。

3. 周期记录管理

推荐使用专业APP记录基础体温和宫颈黏液变化,研究发现,持续3个月的数据记录可使就诊效率提升40%。

当出现以下情况时,建议48小时内就诊:

①推迟超过2个月且验孕阴性

②伴随剧烈腹痛或异常出血

③溢液合并头痛、视力改变

④体重骤减超过15%伴发闭经

值得强调的是,任何药物干预前都需要排除妊娠可能。临床曾接诊过将先兆流产误判为月经推迟的案例,自行服用活血药物导致不良结局。建议每个月经周期异常的育龄女性,首先进行高灵敏度验孕试纸检测(HCG检测灵敏度需达25mIU/ml)。

通过科学认知和系统管理,80%的功能性月经推迟可通过3个月内生活调整恢复。但当身体持续发出异常信号时,及时的专业医疗介入才是守护健康的根本之道。