静脉健康是全身循环系统的重要支柱,而血栓形成如同潜伏在血管中的“隐形杀手”,可能导致心肌梗死、脑卒中或深静脉血栓等严重后果。现代人久坐少动的生活方式、高龄化社会趋势以及代谢性疾病的高发,使得血管疾病的防治成为公共卫生领域的重要议题。科学数据显示,40岁以上人群中约30%存在不同程度的静脉功能异常,其中血栓相关疾病导致的死亡率占心血管事件总死亡的25%。面对这一健康挑战,新型抗凝药物与综合管理策略的结合为血管健康维护提供了全新思路。

静脉系统疾病常表现为渐进性发展,早期可能仅出现下肢沉重感或夜间小腿抽筋,随着病情进展可能发展为皮肤色素沉着、溃疡甚至肺栓塞。特殊人群需特别注意:孕妇因激素变化和子宫压迫,静脉曲张发生率提高3倍;糖尿病患者因血管内皮损伤,血栓风险增加40%;术后卧床患者若未采取预防措施,深静脉血栓发生率可达60%。

临床案例显示,58岁的糖尿病患者张先生因忽视下肢肿胀症状,三周后突发呼吸困难,确诊为肺栓塞。这类案例揭示了静脉疾病防治的两个关键窗口期:一是出现持续性下肢水肿、皮肤温度改变等早期信号时;二是存在手术、创伤等血栓高风险因素时。

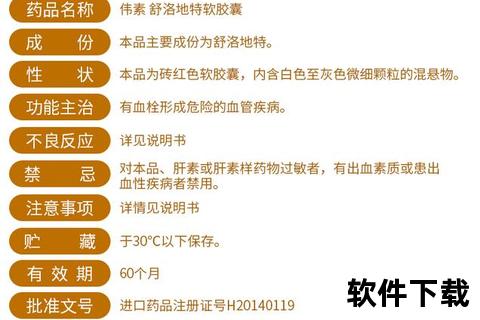

舒洛地特软胶囊(伟素)作为糖胺聚糖类抗凝剂,其独特机制体现在多靶点作用:80%的快速移动肝素(FMH)抑制Xa因子,20%硫酸皮肤素(DS)通过肝素辅因子Ⅱ抑制凝血酶,双重作用使抗栓效果提升30%而出血风险降低50%。与华法林等传统抗凝药相比,该药物具有三大优势:①无需频繁监测凝血指标,用药依从性提高60%;②消化道出血发生率仅0.3%/年;③可改善血管内皮功能,降低动脉粥样硬化斑块进展风险。

真实世界研究数据显示,规范使用该药物可使术后静脉血栓发生率从12.3%降至4.8%,糖尿病肾病患者蛋白尿水平平均下降35%。但需特别注意,与阿司匹林联用时需间隔2小时服用,与新型口服抗凝药(如利伐沙班)联用需密切监测凝血功能。

用药方案需个体化设计:对于急性深静脉血栓患者,推荐先进行15-20天注射治疗,后续口服胶囊30-40天,全年至少完成2个疗程。特殊人群需调整方案:孕妇禁用,哺乳期用药需暂停母乳喂养;老年患者起始剂量减半;肾功能不全者(eGFR<30)需监测抗Xa因子活性。

家庭护理需建立三重防护体系:①物理防护:穿戴Ⅱ级压力袜(踝部压力20-30mmHg),每日抬高患肢3次,每次15分钟;②运动防护:进行踝泵运动(每小时10次)和步行训练(每日5000步);③监测防护:使用智能袜监测皮肤温度变化,每周测量腿围差异。

营养管理应遵循“地中海饮食”改良方案:每日摄入ω-3脂肪酸(三文鱼100g)、膳食纤维(25g)和抗氧化剂(浆果200g),限制饱和脂肪(<7%总热量)。运动处方推荐“3+2”模式:每周3次水中运动(减轻静脉压力),2次阻抗训练(增强肌泵作用)。

新兴技术正在重塑防治格局:可穿戴设备能实时监测血流速度,AI算法可预测血栓风险,纳米靶向给药系统使药物局部浓度提升5倍。建议高风险人群每6个月进行D-二聚体筛查,静脉超声检查间隔不超过2年。

在静脉健康管理领域,预防性抗凝与生活方式干预的结合已成为新标准。建议公众建立“三个一”健康档案:每日一次下肢自检,每月一次血管弹性检测,每年一次专科评估。当出现单侧肢体突发肿胀、胸痛伴咯血等情况时,需在120分钟内到达具备血管介入能力的医疗中心。通过药物干预、行为管理和技术创新三管齐下,可使血管相关疾病的致残率降低40%,真正实现“血管年轻化”的健康目标。