糖皮质激素是人体内一类至关重要的激素,既参与基础代谢调节,又在疾病治疗中发挥关键作用。本文将从生理机制、治疗原理及使用注意事项等角度,系统解析这一“双刃剑”的奥秘。

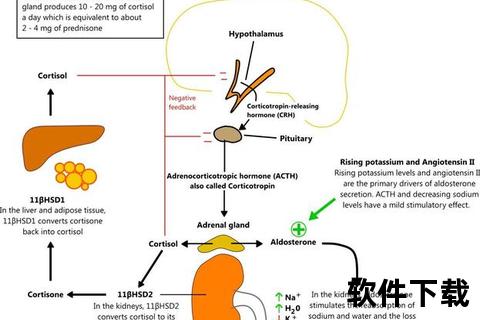

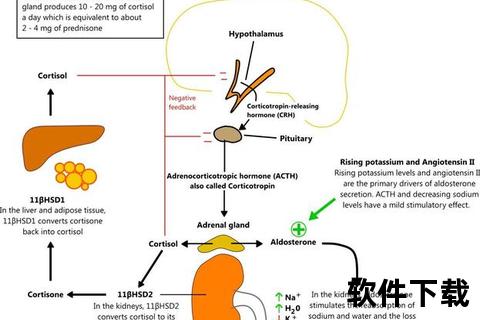

一、糖皮质激素的生理调节机制

1. 代谢调控的“总指挥”

糖皮质激素由肾上腺皮质分泌,通过三条核心路径维持生命活动:

糖代谢:促进肝糖原合成,抑制外周组织对葡萄糖的利用,从而升高血糖(例如饥饿时维持能量供应)。

脂肪代谢:分解四肢脂肪,促进躯干部脂肪堆积,形成“向心性肥胖”的典型体征。

蛋白质代谢:加速肌肉等组织的蛋白质分解,为机体提供应急能量。

2. 应激反应的“救火队员”

当人体遭遇感染、创伤或情绪压力时,糖皮质激素分泌激增,通过抑制炎症介质释放、稳定细胞膜等机制保护器官功能。研究发现,其分泌受下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)精密调控,过度刺激可能导致内分泌紊乱。

二、病理治疗中的多维作用

1. 抗炎与免疫调节

糖皮质激素通过基因和非基因途径发挥抗炎作用:

抑制炎症因子:阻断IL-6、TNF-α等促炎因子生成,减少免疫细胞向炎症部位聚集。

诱导抗炎蛋白:刺激脂皮素等保护性蛋白合成,减轻组织水肿和损伤。

在哮喘、类风湿关节炎等疾病中,吸入或局部使用可精准控制炎症。

2. 抗休克与抗过敏

通过增强血管对儿茶酚胺的敏感性、抑制组胺释放等机制,用于过敏性休克、脓毒症休克等急症。研究显示,其稳定溶酶体膜的特性可阻止毒性物质释放,保护心肌功能。

3. 替代治疗

肾上腺皮质功能不全患者需终身补充生理剂量氢化可的松,模拟自然分泌节律(晨间剂量占全日2/3)。

三、临床应用中的风险控制

1. 剂量与疗程的平衡艺术

冲击治疗(≤5天):用于重症过敏、感染性休克,需配合抗生素。

长程治疗(>3个月):适用于系统性红斑狼疮等慢性病,需采用隔日疗法减少副作用。

2. 不容忽视的副作用

代谢紊乱:50%长期使用者出现血糖升高、骨质疏松。

免疫抑制:真菌感染风险增加3倍,结核潜伏感染者需预先筛查。

停药反应:突然减量可能诱发肾上腺危象,表现为低血压、恶心呕吐。

3. 特殊人群管理要点

儿童:影响生长激素分泌,需每月监测身高增长率。

孕妇:妊娠早期大剂量使用致畸风险增加,但严重哮喘发作时仍需权衡使用。

老年人:优先选择半衰期短的泼尼松,联合钙剂预防骨折。

四、公众健康行动建议

1. 用药原则

严格遵循“最小有效剂量、最短疗程”原则,避免自行购药。

长期用药者建议佩戴医疗警示手环,标注用药信息。

2. 日常监测

每周测量血压、血糖,每半年进行骨密度检测。

观察异常体征:满月脸、皮肤紫纹提示库欣综合征,需及时复诊。

3. 应急处理

使用期间若持续发热>3天,可能提示感染,需立即就医。

漏服药物时,发现后2小时内可补服,超时则跳过,勿加倍剂量。

糖皮质激素的治疗如同一场精密的“分子舞蹈”,既需要深刻理解其生理机制,又必须警惕治疗伴随的风险。对于普通患者,掌握基础用药知识、建立规范的监测体系,方能最大化治疗获益。当出现用药困惑时,及时与医生沟通调整方案,才是守护健康的终极防线。