当身体发出“警报”时,往往意味着健康已亮起红灯。大脑作为人体的指挥中心,其供血系统出现微小异常就可能引发严重后果。数据显示,约三分之一的脑梗患者在发病前曾出现过短暂性脑缺血发作,这种被称为“小中风”的征兆若未及时干预,可能在数月内发展为完全性脑梗。

1. 病变本质解析

轻微脑梗(医学称腔隙性脑梗死)是直径小于1.5cm的深部小动脉闭塞所致,占所有缺血性卒中的25%。不同于大面积脑梗的剧烈症状,患者可能仅表现为短暂性头晕、单侧肢体麻木或言语含糊,这些症状往往在24小时内自行缓解。

2. 危险因素图谱

高血压(尤其清晨血压>140/90mmHg)、糖尿病(空腹血糖>7.0mmol/L)、颈动脉斑块(狭窄>50%)构成三大核心危险源。最新研究发现,同型半胱氨酸水平>15μmol/L时,脑梗风险将增加3倍。

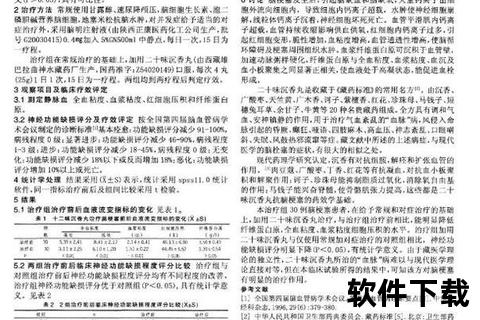

3. 抗血小板治疗

一线选择:阿司匹林(75-100mg/日)通过不可逆抑制COX-1酶,降低血栓素A2生成。对于消化道不耐受者,氯吡格雷(75mg/日)可作为替代,其通过阻断P2Y12受体发挥作用。

联合方案:高危复发人群(如合并糖尿病)可采用21天双抗治疗(阿司匹林+氯吡格雷),但需密切监测消化道出血风险。

4. 他汀强化治疗

瑞舒伐他汀(10-20mg/日)能使低密度脂蛋白降至<1.8mmol/L,研究发现其斑块稳定作用在用药6个月后显著显现。对于肝功能异常者,匹伐他汀(2-4mg/日)因肝肾双通道代谢更具优势。

5. 特殊人群管理

房颤患者:新型口服抗凝药(NOACs)如利伐沙班(20mg/日)较传统华法林更安全,无需常规监测INR值。

肾功能不全:阿托伐他汀需减量至10mg/日,抗凝优选达比加群(110mg bid)。

6. 动态监测体系

建立用药日志,重点记录:

7. 药物相互作用

奥美拉唑会降低氯吡格雷活性代谢物浓度达45%,建议改用泮托拉唑。胺碘酮可使达比加群血药浓度升高60%,需调整剂量。

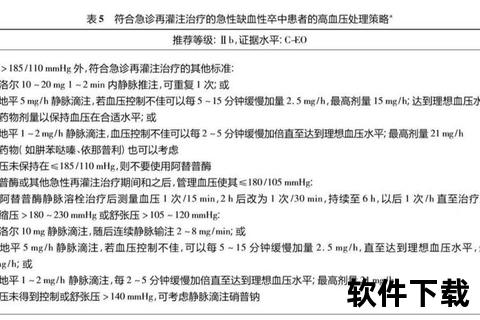

8. 血压昼夜节律管理

动态血压监测显示,清晨血压骤升(>135/85mmHg)者复发风险增加2.3倍。长效CCB类药物(如氨氯地平5mg/日)联合睡前服用ARB类(缬沙坦80mg),可有效平抑晨峰现象。

9. 营养神经辅助

胞磷胆碱(1000mg/日)联合丁苯酞软胶囊(200mg tid)可改善脑微循环,临床数据显示其能使NIHSS评分降低30%。

10. 康复黄金期

发病后3-6个月是神经功能重塑关键期。推荐“3-3-3”训练法:

建立“三级防御网”:

值得关注的是,2025年将有多款创新药物上市,包括可自行鼻腔给药的心动过速急救喷雾、促进血管新生的基因治疗制剂等,这些突破性疗法将改写传统治疗格局。