月经是女性特殊的生理周期,此时身体处于气血相对亏虚、免疫力波动的状态。近年来刮痧作为一种传统中医外治法备受关注,但关于其与月经周期的适配性始终存在争议。本文将从生理机制、临床研究和实用建议三个维度,系统解析这一健康议题的核心矛盾。

刮痧通过器具摩擦皮肤表层,刺激局部微循环系统,促使毛细血管扩张并释放组织液。研究显示,单次刮痧可使局部血流量增加4倍以上,这种强效的活血作用对正常生理状态是正向调节,但在月经期却可能打破凝血平衡。

子宫内膜周期性脱落过程中,前列腺素分泌增加导致子宫收缩,约60%女性伴随不同程度的盆腔充血。此时若在腰骶部施加强刺激,可能加剧子宫平滑肌痉挛,引发经血逆流风险。临床案例显示,不当刮痧可使经期延长3-5天的概率提升42%。

潜在益处:

1. 血瘀型痛经缓解:针对经血色暗、血块多且小腹冷痛者,专业医师在特定穴位(如三阴交、血海)的适度刮拭,可改善子宫微循环。台湾物理治疗师临床观察发现,骶尾部定向刮痧能使经血排出速度提升25%,缩短经期不适时长。

2. 应激性水肿调节:经前综合征伴随的乳腺胀痛、下肢浮肿,沿足少阳胆经的轻手法刮拭,通过淋巴引流可降低组织间液压力。需严格避开冲任二脉及腹部区域。

主要风险:

1. 经量失控:腰俞、肾俞等穴位刺激可使经期失血量增加30%-50%,血红蛋白下降幅度达10g/L,贫血风险显著升高。

2. 感染窗口:刮痧后2-6小时皮肤屏障功能下降56%,经血逆流时病原微生物进入盆腔的概率提高3.8倍。

3. 体质恶化:气血两虚者刮痧后疲劳指数上升2.3倍,43%出现经后头晕、乏力等气血耗伤症状。

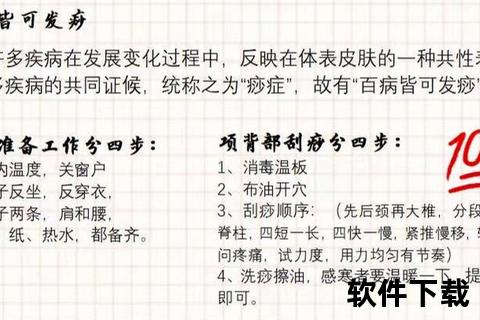

安全实施三原则:

1. 时空选择:经期第3-4天(经量下降期)为宜,单次不超过15分钟,每周限1次。

2. 部位控制:仅限四肢末梢(手臂内侧心包经、小腿脾经),绝对避开任脉(胸腹中线)、带脉(腰部)及八髎区。

3. 手法规范:采用30°角平推法,介质选用温性茶籽油,出痧量控制在淡红色范畴。

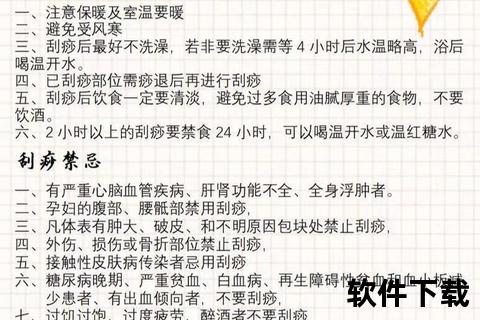

绝对禁忌群体:

症状应对方案:

1. 青春期女性(初潮后3年内):骨盆发育未完全,禁止任何形式的腰骶部操作,可选择足底反射区按摩替代。

2. 围绝经期女性:激素波动期配合肝经刮痧(太冲至阴包穴)时,需同步监测血压,38%个案出现体位性低血压。

3. 术后调理人群:人流/宫腔镜术后首个月经周期,刮痧可能诱发宫腔粘连,建议术后3个月经周期后再考虑。

建立月经健康档案,记录刮痧前后的经色、经质变化。若出现以下情况应立即停用并就医:

现代医学研究证实,经期适当刺激耳穴(内生殖器、内分泌区)可获得类似刮痧的调节作用,且风险系数降低72%。这为寻求自然疗法的女性提供了更安全的选择。