激素如同人体内隐形的指挥家,调控着代谢、生长、情绪等数百项生理活动。当这些化学信使的平衡被打破,身体便会以皮肤暗沉、情绪失控、月经紊乱甚至不孕等方式发出“警报”。最新临床数据显示,我国育龄女性中约68%存在不同程度的内分泌紊乱,且呈现年轻化趋势。这种失调不仅影响生活质量,更与乳腺疾病、子宫内膜异位症等严重病症密切相关。

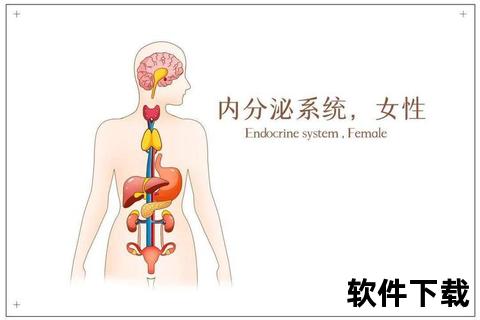

内分泌系统通过下丘脑-垂体-靶腺轴实现精密调控,这条轴线上的任何环节异常都会引发连锁反应。典型症状呈现多维特征:

特殊群体表现差异显著:儿童身高年增长不足4cm需排查生长激素缺乏,孕妇突发严重痤疮可能与绒毛膜促性腺激素异常升高有关,这类人群的干预需更谨慎。

昼夜节律研究显示,连续3天熬夜会使皮质醇水平升高37%,褪黑素分泌减少29%。重建生理节律可尝试:

1. 光周期管理:晨起后1小时内接触10000Lux自然光,晚间使用<3000K色温照明,帮助调节褪黑素分泌

2. 饮食时序疗法:将每日进食窗口控制在8-10小时内,如8:00-18:00,空腹期有助于胰岛素敏感性恢复

3. 营养素组合策略:早餐搭配巴西坚果(富含硒)+猕猴桃(维生素C),可协同支持甲状腺功能;晚餐选择发酵豆制品+深绿叶菜,其中的异黄酮和钙能平稳夜间雌激素波动

运动处方需个性化设计:BMI>28者建议水中太极等低冲击运动,每周5次、每次20分钟启动代谢改善;久坐人群可采用每50分钟进行3分钟靠墙静蹲的微运动模式。

当生活方式调整3个月无效时,现代医学提供分层解决方案:

数字化健康管理工具正在改变干预模式:连续血糖监测仪(CGM)可捕捉饮食引起的血糖波动,智能手环的心率变异性(HRV)数据能实时反映压力负荷,为个性化调整提供依据。

建立激素友好的生活环境:选择不含邻苯二甲酸盐的个护产品,烹饪时优先使用玻璃/陶瓷器皿,每周进行1次森林浴提升自然杀伤细胞活性。心理免疫训练中,「478呼吸法」(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)可快速降低应激反应。

实施三个月的基础干预后,建议通过以下指标评估效果:晨起基础体温波动≤0.3℃、静息心率变异系数(SDNN)>50ms、月经周期差异≤3天。若出现突发性剧烈头痛伴视力模糊、持续心悸伴手颤等危急症状,应立即就医排查垂体卒中或甲亢危象。

内分泌平衡的本质是生命节律的重建,这需要将科学认知转化为每日细微而持续的行动。当我们在晨光中醒来时,不妨先感受脉搏的节奏——那每分钟60-100次的跃动,正是激素与器官的完美协奏。