板蓝根冲剂作为家庭常备的中成药之一,常被用于缓解咽喉肿痛、发热等症状。其核心功效源于传统中医理论中的“清热解毒”理念,结合现代药理学研究,逐渐被证实具有抗病毒、调节免疫等多重作用。本文将从科学角度解析其作用机制,并结合不同人群的用药建议,帮助公众更理性地使用这一药物。

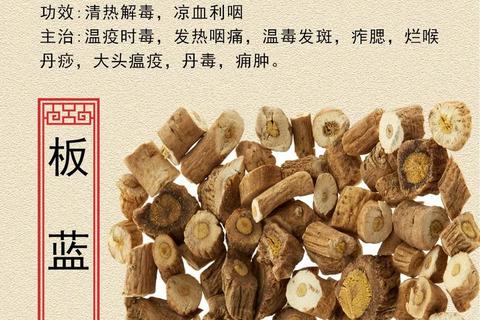

板蓝根性寒味苦,归心、胃经,擅长清解热毒。中医认为“热毒”表现为发热、咽喉红肿、痄腮(腮腺炎)等症状,而板蓝根通过凉血利咽、散结消肿的作用,可缓解此类热毒症候。例如,风热感冒引起的咽痛、口干,或流行性腮腺炎的局部肿胀,均属于其适应症范围。

研究发现,板蓝根中的有机酸类(如靛玉红、腺苷)和生物碱是其清热解毒的主要活性成分。这些成分能够抑制炎症介质的释放,减轻组织红肿热痛。例如,板蓝根提取物可显著降低内毒素诱导的炎症反应,阻断炎症“级联效应”。其凉血作用与抑制血小板过度聚集有关,可减少高热引发的微血管损伤。

典型适应症:

板蓝根对多种病毒具有抑制作用,包括流感病毒、腺病毒、疱疹病毒等。其机制包括:

尽管体外实验显示板蓝根对病毒有效,但人体内效果受限于药物浓度和代谢速度。例如,靛玉红虽在动物实验中抑制肿瘤,但口服生物利用度低,难以达到有效血药浓度。板蓝根更适合作为早期辅助治疗,而非单一抗病物。

适用场景:

板蓝根多糖能刺激巨噬细胞和T淋巴细胞的活性,促进抗体生成。实验显示,小鼠服用板蓝根多糖后,指数和白细胞数量显著增加,对免疫抑制状态(如化疗后)具有修复作用。

在病毒感染中,过度免疫反应可能导致“细胞因子风暴”。板蓝根中的有机酸可通过抑制NF-κB通路,减少促炎因子(如IL-6、TNF-α)的释放,避免免疫系统过度激活。

适用人群:

板蓝根虽能缓解轻症,但以下情况需及时就诊:

1. 发热超过38.5℃或持续3天未退。

2. 咽痛加剧伴吞咽困难(警惕化脓性扁桃体炎)。

3. 出现皮疹、呼吸急促等全身性症状(可能为重症病毒感染)。

板蓝根冲剂的核心价值在于“早期干预”与“辅助治疗”。普通家庭可将其作为常备药,但需注意:

1. 辨证使用:仅适用于热证(如咽喉红肿、舌苔黄),风寒感冒(流清涕、畏寒)无效。

2. 避免滥用:长期服用可能损伤脾胃,预防性用药每年不超过2个疗程。

3. 联合策略:重症需联合西药(如奥司他韦),并优先接种流感疫苗。

通过科学认知与合理用药,板蓝根这一传统药物才能在现代医疗中发挥更大价值。