新生儿的大便情况是反映其消化功能和健康状况的重要指标,但许多新手父母常因缺乏经验而陷入焦虑。从胎便到正常排便的转变,再到喂养方式带来的差异,婴儿的肠道发育规律既复杂又充满个体化特征。本文将结合医学指南和临床经验,系统解析大便次数、性状的判断标准,并给出可操作的居家护理建议。

1. 出生后24-48小时:胎便排出期

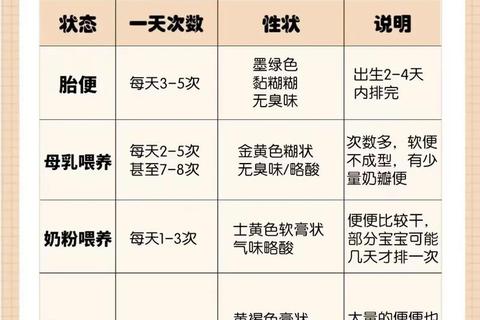

新生儿出生后最初排出的是墨绿色、粘稠的胎便,由羊水、肠道分泌物和脱落细胞组成,通常在24小时内开始排出。若超过24小时未排胎便,需警惕先天性肠道疾病(如闭锁、巨结肠)。

2. 过渡期(出生后3-5天)

随着母乳或配方奶的摄入,胎便逐渐转为黄绿色过渡便,质地由粘稠变为糊状。此时排便次数可能达到每天4-8次。

3. 稳定期(出生1周后)

母乳喂养的婴儿大便呈金黄色糊状,带酸味,每日2-6次均属正常;配方奶喂养的婴儿大便次数较少(1-3次/天),颜色偏淡黄,质地较干。

| 类型 | 性状 | 常见原因 | 处理建议 |

|||--|-|

| 正常便 | 糊状、无硬块,母乳便类似酸奶 | 健康消化状态 | 无需处理 |

| 奶瓣便 | 含白色颗粒 | 蛋白质未完全消化 | 少量属正常,持续需调整奶量 |

| 绿便 | 黄绿色或深绿色 | 饥饿、铁剂吸收、受凉 | 增加喂养量或腹部保暖 |

| 泡沫便 | 含气泡,酸臭味明显 | 乳糖不耐受或摄入过多糖分 | 哺乳母亲减少甜食 |

1. 识别病因:

2. 护理要点:

顺时针按摩腹部(避开脐部),每日3次,每次5分钟

使用婴儿专用开塞露,避免长期依赖

确保有效含乳姿势,避免“无效吸吮”导致营养不足

按标准比例冲泡,两次喂奶间喂5-10ml温水(尤其夏季)

1. 记录排便日志:

使用手机APP或笔记本记录次数、性状、喂养时间,便于发现规律

2. 臀部护理黄金法则:

3. 生长发育监测:

定期测量体重(每周增长150-200克为正常),比大便次数更能反映营养状况

出现以下情况时,建议24小时内就诊:

理解新生儿排便规律需要结合喂养方式、个体差异和动态观察。家长应避免过度焦虑于次数波动,而应关注大便性状、婴儿精神状态和整体发育趋势。通过科学记录、合理喂养和及时干预,绝大多数排便异常问题都能得到有效解决。记住:健康的肠道发育需要时间,耐心观察比频繁就医更重要。