对于普通患者来说,抗生素的选择常令人困惑。许多人在咳嗽、发烧时习惯自行购买“消炎药”,却不知不同抗生素的抗菌原理、适应症和风险存在显著差异。阿奇霉素与阿莫西林作为家庭常备的两种抗生素,常被误认为是“万能药”,但若用错场景,不仅延误治疗,还可能引发耐药性风险。以下从科学角度解析两者差异,帮助公众更安全、有效地应对感染问题。

一、本质区别:从药物分类到作用原理

1. 化学结构决定抗菌特性

阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,与青霉素同源,通过破坏细菌细胞壁的合成达到杀菌效果。

阿奇霉素属于大环内酯类抗生素,通过抑制细菌蛋白质合成实现抑菌作用。

关键差异:阿莫西林直接杀死细菌,而阿奇霉素通过阻断细菌生长使其被免疫系统清除。

2. 抗菌谱:覆盖的病原体范围不同

| 药物 | 主要针对的病原体 |

||-|

| 阿莫西林 | 革兰氏阳性菌(如链球菌、葡萄球菌)、部分革兰氏阴性菌(如大肠杆菌)、幽门螺杆菌 |

| 阿奇霉素 | 支原体、衣原体、嗜肺军团菌,以及部分革兰氏阳性菌(如肺炎链球菌) |

注意:阿奇霉素对支原体、衣原体感染效果显著,而阿莫西林对这类病原体完全无效。

二、适用场景:感染类型与症状匹配

1. 上呼吸道感染

扁桃体炎/咽炎:

首选阿莫西林:对链球菌感染有效,但需确认无青霉素过敏史。

替代选择阿奇霉素:若青霉素过敏或细菌耐药,可考虑使用。

鼻窦炎/中耳炎:

阿莫西林更适用于肺炎链球菌或流感嗜血杆菌感染,而阿奇霉素对支原体合并感染更有效。

2. 下呼吸道感染

肺炎:

细菌性肺炎(如肺炎链球菌):优先选择阿莫西林。

支原体/衣原体肺炎:必须使用阿奇霉素。

支气管炎:

若伴随黄绿色脓痰(提示细菌感染),可考虑阿莫西林;干咳无痰或久咳不愈需警惕支原体感染,应选阿奇霉素。

3. 泌尿生殖系统感染

尿道炎/宫颈炎:

沙眼衣原体或淋球菌感染需用阿奇霉素。

大肠杆菌等革兰氏阴性菌感染则适合阿莫西林。

幽门螺杆菌根除:阿莫西林是联合用药的核心成分。

4. 皮肤与软组织感染

葡萄球菌或链球菌引起的毛囊炎、蜂窝织炎首选阿莫西林,而厌氧菌或混合感染可联用阿奇霉素。

三、用药细节:剂量、疗程与风险

1. 服用方法与疗程

阿莫西林:短效药物,需每日3次(每6-8小时一次),疗程通常7-14天。

阿奇霉素:长效药物,每日1次,常规疗程3-5天,但药效可持续至停药后数日。

特殊提示:阿奇霉素需空腹服用(饭前1小时或饭后2小时),否则影响吸收。

2. 常见副作用对比

| 药物 | 主要风险 |

||--|

| 阿莫西林 | 过敏反应(皮疹、休克)、胃肠道不适(腹泻、恶心) |

| 阿奇霉素 | 胃肠道刺激(呕吐、腹痛)、心律失常(罕见)、肝功能异常 |

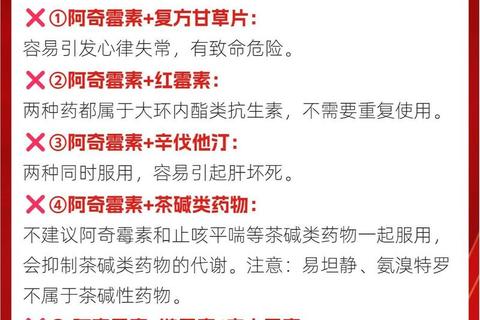

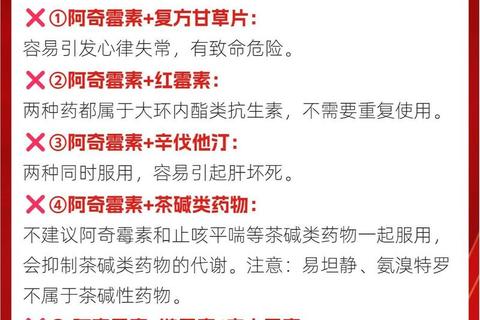

重点警示:

使用阿莫西林前必须确认无青霉素过敏史,首次用药建议在医院观察。

阿奇霉素可能延长心脏QT间期,心脏病患者需谨慎。

四、特殊人群用药指南

1. 儿童

阿莫西林:需根据体重调整剂量,常见腹泻等副作用,可饭后服用减轻刺激。

阿奇霉素:儿童总剂量不超过1500mg,警惕呕吐、腹痛等胃肠道反应。

2. 孕妇与哺乳期女性

阿莫西林:相对安全,但可能通过乳汁引发婴儿过敏。

阿奇霉素:仅在必要时使用,需医生评估风险。

注意:孕期用药需严格遵循医嘱,避免自行决定。

3. 老年人

两者均需调整剂量,尤其肾功能减退者需减少阿莫西林用量,而阿奇霉素需监测心脏功能。

五、行动建议:避免误区的实用策略

1. 不自行诊断感染类型:

发烧、咳嗽超过3天,或出现脓痰、血痰、胸痛等症状,需就医明确病原体。

2. 不随意更换或联用药物:

阿奇霉素与阿奇霉素联用可能增加耐药风险,仅在混合感染时遵医嘱使用。

3. 预防耐药性:

足量足疗程用药,避免“见好就停”。

4. 家庭药箱管理:

保留药物说明书,标注过敏史和禁忌症,定期清理过期药品。

抗生素是人类对抗感染的重要武器,但滥用可能使其成为“无效武器”。理解阿奇霉素与阿莫西林的核心差异,不仅能提升治疗效果,更是对自身和公共健康负责的表现。当症状持续或加重时,请及时寻求专业医疗帮助,让科学用药成为守护健康的第一道防线。