正确用药不仅关乎疾病康复,更是避免健康风险的关键一步。

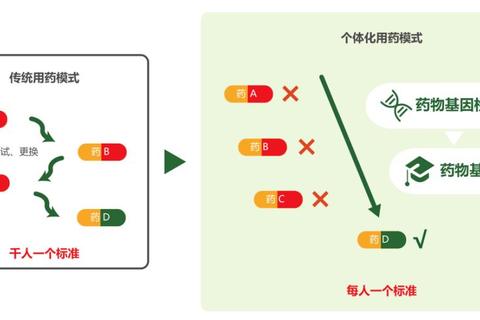

“同样的降压药,邻居吃了效果很好,我却头晕乏力”“孩子发烧时用了退烧药,体温不降反升”……这些生活中常见的用药困惑,背后隐藏着个体差异对药物反应的影响。传统“一刀切”的用药模式正在被精准医疗理念取代——通过基因检测、血药浓度监测等技术,结合患者年龄、生理特征等综合信息,制定个性化用药方案。本文将解析科学选药的核心逻辑,帮助公众在疾病管理中掌握主动权。

• 案例:流感患者同时服用布洛芬与连花清瘟,导致肝功能异常。

• 科学解析:解热镇痛药与部分中成药含有相同成分(如对乙酰氨基酚),叠加使用易引发肝损伤。世界卫生组织建议,退烧药每日使用不超过4次,间隔至少4小时。

• 数据:约30%亚洲人群携带CYP2C19基因弱代谢型,导致氯吡格雷抗血小板效果降低50%。这类患者若按常规剂量用药,可能增加心脑血管事件风险。

• 实例:晚期肺癌患者盲目追求高价靶向药,却因未检测EGFR基因突变而无效。临床指南明确:靶向药物需严格匹配基因靶点,而非价格决定疗效。

• 分型诊断:以咳嗽为例,干咳与湿咳的用药策略截然不同。干咳可选用右美沙芬(中枢镇咳),湿咳需联用氨溴索(祛痰)与抗生素(抗感染)。

• 工具应用:咳嗽伴随发热、咽痛时,抗原检测可区分流感与细菌感染,避免抗生素滥用。

| 维度 | 评估要点 | 实践案例 |

|||--|

| 有效性 | 药物作用机制与疾病靶点的匹配度 | EGFR突变肺癌首选奥希替尼 |

| 安全性 | 肝肾功能、过敏史、药物相互作用 | 孕妇退烧禁用布洛芬,改用对乙酰氨基酚 |

| 经济性 | 疗效与费用的性价比分析 | 高血压基因检测指导降压药选择,降低试错成本 |

| 便利性 | 给药方式(口服/注射)、用药频率 | 儿童优选混悬剂而非片剂 |

• 基因检测:

• 治疗药物监测(TDM):

• 剂量公式:按体重计算(如对乙酰氨基酚10-15mg/kg)而非成人剂量简单折算。

• 剂型优化:6岁以下避免复方感冒药,优选滴剂或口服液。

• 禁忌药物清单:沙利度胺(致畸)、四环素(影响骨骼发育)、利巴韦林(生殖毒性)。

• 替代方案:妊娠期高血压可选用拉贝洛尔,避免ACEI类药物的胎儿风险。

• “5药原则”:同时使用≥5种药物时,不良反应风险增加40%。需定期评估药物必要性。

• 交互作用预警:华法林与抗生素(如左氧氟沙星)联用可能引发出血,需加强INR监测。

• 多靶点检测:非小细胞肺癌需同步检测EGFR、ALK、ROS1等10大基因,匹配对应靶向药。

• 耐药管理:奥希替尼耐药后,检测MET扩增可指导联用卡马替尼。

• 应用场景:基于电子病历数据,预测药物不良反应概率(如美国FDA开发的MyMediConnect系统)。

• 辨证施治升级:AD(阿尔茨海默病)中医治疗分肾精亏虚、血瘀痰浊等6型,对应不同方剂。

• 质控技术:DNA条形码技术鉴别中药材真伪,确保药效稳定性。

1. 建立用药档案:记录药物名称、剂量、不良反应,就诊时主动提供。

2. 善用药学服务:三甲医院开设精准用药门诊,提供基因检测解读与剂量调整方案(如北京朝阳医院)。

3. 关注预警信号:服用他汀后出现肌痛、免疫抑制剂使用后发热,需立即就医。

4. 参与治疗决策:主动询问医生:“这种药的作用机制是什么?”“是否有更精准的替代方案?”

从“经验用药”到“精准医疗”,我们正进入个体化治疗的新时代。掌握科学选药方法,既能避免“药不对症”的风险,又能最大化治疗效果。正如医学家威廉·奥斯勒所言:“好的治疗是给合适的患者,在合适的时间,用合适的药物。”