维生素C作为人体必需的水溶性营养素,不仅是免疫系统的重要支持者,也是胶原蛋白合成的关键成分。当消费者走进药店或打开电商平台时,常会困惑于琳琅满目的维生素C产品——从几元一瓶的“小白片”到上百元的进口咀嚼片,价格差异可达数十倍。这种价格悬殊背后,既涉及产品类型、生产工艺的差异,也与品牌定位、销售策略密切相关。本文将通过科学解析不同维C产品的核心差异,并结合实际价格数据,帮助读者做出更理性的选择。

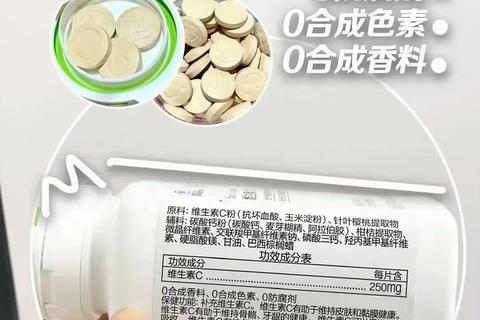

维生素C含片的价格差异首先源于产品分类属性的不同。根据我国监管标准,瓶身标注“OTC”(非处方药)的维生素C属于药品,例如华中药业的维福佳维生素C片(100片/瓶,售价约4元)。这类产品需严格遵循《中国药典》标准,成分简单(通常仅含维C、淀粉等基础辅料),每片维生素C含量明确(多为100mg),且经过临床试验验证其安全性和有效性。

而价格更高的维生素C咀嚼片、泡腾片或软糖则属于保健食品(标注“蓝帽子”标志)。这类产品允许添加矫味剂(如山梨糖醇)、香精(如橙味香精)甚至其他营养素(如维生素E),生产成本更高。以某品牌维生素C软糖为例,每瓶售价约98元,但每颗仅含10mg维C,需食用10颗才能达到药品维C一片的含量。

价格差异的三大核心因素:

1. 生产工艺:药品级维C采用微生物发酵法批量生产,成本更低;而保健品常强调“天然提取”(实际工艺仍依赖化学合成),营销成本占比高。

2. 附加成分:保健品类维C为提升口感添加的甜味剂、色素等辅料,使其单粒成本增加30%-50%。

3. 渠道成本:药店推荐的百元级保健品通常包含更高销售提成,而医院或线上渠道的药品维C流通环节更简化。

通过对比不同渠道的销售数据(截至2025年3月),可清晰看出品牌间的价格梯度(表1):

| 品牌/产品 | 规格 | 单价范围(元) | 每片维C含量 | 适用场景 |

||-|-|||

| 修正维生素C含片 | 0.65g60片 | 8-18 | 60mg | 日常补充、预算有限人群 |

| 石药牌果维康 | 0.79g60片 | 15.9-29 | 79mg | 儿童及需控糖人群 |

| 汤臣倍健维满C | 1.2g60片 | 138 | 120mg | 高剂量需求、品牌偏好者 |

| 善存维生素C咀嚼片 | 0.65g30片 | 30-98 | 65mg | 口感追求、便携需求 |

典型案例解析:

消费者常发现,同一款产品在不同渠道的价格差异可达20%-50%。以石药牌果维康维生素C含片(60片装)为例:

渠道选择建议:

1. 药品级维C:优先通过医院或正规电商平台(如阿里健康、京东大药房)购买,避免线下药店的“缺货”误导。

2. 保健品类维C:关注电商促销节点(如“618”“双11”),组合装价格可比单瓶购买降低30%。

1. 查标识:优先选择“OTC”标识产品,保健食品需确认“蓝帽子”及批准文号。

2. 比含量:计算每片维C毫克数与单价的比值(如8元/60片×60mg=0.0022元/mg)。

3. 控剂量:日常补充不超过200mg/天,治疗缺乏症需遵医嘱。

维生素C的补充本质是“按需定量”,而非“越贵越好”。通过理解产品本质、对比成分数据,消费者完全可以在保证效果的前提下,将年消费成本控制在20-50元的合理区间。正如营养学界共识:“最优质的维生素C来源永远是新鲜果蔬”,当饮食摄入充足时,无需额外补充。