尿道炎是泌尿系统最常见的感染性疾病之一,以尿频、尿急、尿痛等不适症状困扰着患者。若不及时规范治疗,可能引发肾盂肾炎、前列腺炎等严重并发症。本文结合最新临床指南与用药实践,系统解析尿道炎的药物选择策略及安全用药要点,帮助患者科学应对感染,降低复发风险。

尿道炎可分为急性和慢性两类,症状因感染类型和个体差异有所不同:

病因解析:

尿道炎的致病微生物包括细菌(如大肠杆菌、淋球菌)、支原体、衣原体、真菌等。感染途径以性传播、卫生习惯不良、免疫力下降为主,女性因尿道短直更易患病。

| 病原体类型 | 首选药物 | 替代方案 | 注意事项 |

|--|-|-|--|

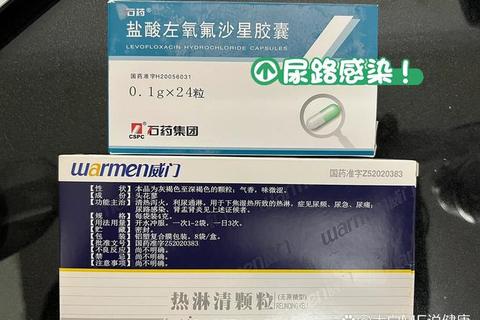

| 大肠杆菌等革兰阴性菌 | 左氧氟沙星、环丙沙星(喹诺酮类) | 头孢呋辛、头孢地尼(头孢类) | 喹诺酮类耐药率升高(部分区域超50%),需参考药敏结果。孕妇禁用喹诺酮类。 |

| 淋球菌 | 头孢曲松(第三代头孢) | 大观霉素(过敏者替代) | 需联合治疗衣原体感染,推荐头孢曲松+阿奇霉素。 |

| 衣原体/支原体 | 阿奇霉素(大环内酯类) | 多西环素、米诺环素(四环素类) | 孕妇首选阿奇霉素,避免四环素类致畸风险。 |

| 真菌 | 氟康唑、制霉菌素 | 两性霉素B(重症感染) | 长期使用广谱抗生素或免疫抑制患者需警惕真菌感染。 |

特殊人群用药建议:

1. 避免盲目自用抗生素:滥用可导致耐药性,增加治疗难度。

2. 关注药物相互作用:如喹诺酮类与含金属离子药物(钙片、铁剂)需间隔2小时服用。

3. 警惕副作用:

4. 完成全程治疗:即使症状消失,仍需按疗程用药(通常3-14天)。

5. 定期复查:治疗结束后1周复查尿常规,确保感染清除。

6. 特殊人群监测:孕妇、儿童用药期间需密切观察不良反应。

1. 生活习惯调整:

2. 性行为防护:使用避孕套,后及时排尿。

3. 增强免疫力:均衡饮食、适度运动,避免熬夜。

4. 高危人群预防:复发性感染可周期性低剂量使用抗生素(如呋喃妥因)。

出现以下情况应立即就诊:

尿道炎的治疗需兼顾疗效与安全性,规范用药是治愈的关键。公众应提高对无症状感染的警惕性,定期体检有助于早期发现隐患。通过科学的药物选择与健康管理,绝大多数患者可在2-4周内康复。若症状反复或加重,请务必寻求专业医疗支持,切勿自行调整用药方案。