孩子的眼睛像星星一样明亮,但若总是不自然地频繁眨眼,背后可能隐藏着健康信号。这种看似不起眼的小动作,可能是眼部疲劳的警示,也可能是神经系统疾病的早期表现。本文将系统解析儿童频繁眨眼的常见诱因,并提供家庭护理与专业治疗建议,帮助家长科学应对。

一、症状识别:这些细节需警惕

正常儿童每分钟眨眼约10-20次,若频率显著增加或伴随以下特征,需引起重视:

夸张动作:眨眼时伴随挤眉、咧嘴、耸肩等夸张表情;

伴随症状:眼睛红肿、分泌物增多、畏光流泪,或出现清嗓、吸鼻等异常发声;

情绪波动:紧张、疲劳时症状加重,专注或放松时减轻。

示例场景:

孩子看电视时频繁揉眼,眼角发红且有黄白色分泌物(提示结膜炎);

无感染症状却反复眨眼,紧张时伴随甩头动作(可能与抽动症相关)。

二、常见诱因解析:从眼部问题到神经系统异常

1. 眼部问题:占70%以上的主要诱因

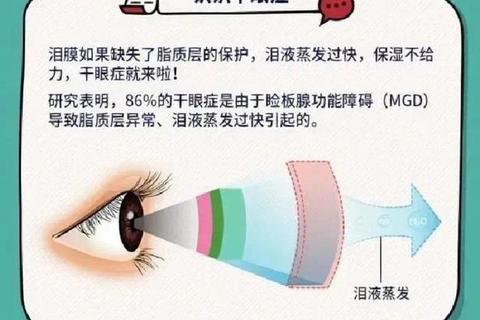

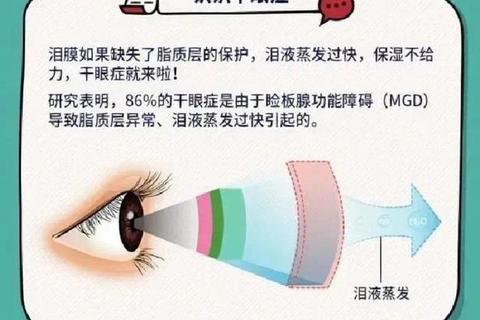

干眼症:长时间使用电子产品导致泪液蒸发过快,表现为眼干、痒、异物感。

应对:遵循“20-20-20”护眼法则,每20分钟远眺6米外物体20秒,必要时使用人工泪液。

过敏性结膜炎:春秋季高发,眼痒难忍且越揉越痒,常伴打喷嚏、流涕。

应对:避免接触花粉/尘螨,冷敷缓解瘙痒,医生指导下使用抗过敏滴眼液。

倒睫或睑内翻:睫毛刺激角膜引起流泪、畏光,多见于婴幼儿。

应对:轻症可通过按摩眼睑改善,严重者需手术矫正。

屈光不正:未矫正的近视、散光导致视疲劳,孩子通过眨眼调整视力。

应对:定期验光,及时佩戴合适眼镜。

2. 神经系统疾病:抽动障碍的早期信号

约30%的频繁眨眼与神经系统相关,如抽动障碍(Tourette综合征):

典型表现:不自主眨眼、噘嘴、清嗓,动作刻板且无法长期自我控制;

诱因:遗传、心理压力、免疫异常等多因素作用,紧张时症状加剧。

注意:若伴随骂人、说脏话等复杂发声,需及时神经内科就诊。

3. 其他因素

模仿行为:儿童通过观察他人形成习惯性眨眼;

营养缺乏:维生素A、锌缺乏影响神经功能,加剧眼干和肌肉抽动;

心理压力:家庭矛盾、学业压力可能通过“躯体化表现”引发眨眼。

三、诊断流程:何时就医?如何检查?

家庭初步评估

观察记录:记录眨眼频率、伴随动作、触发场景(如看电视/紧张时);

基础处理:用生理盐水清洁眼部,避免揉眼加重刺激。

就医指征

出现以下情况需立即就诊:

1. 持续超过2周未见缓解;

2. 伴随眼痛、视力下降或异常分泌物;

3. 合并甩头、怪叫等复杂动作。

专业检查项目

眼科检查:泪液分泌试验、角膜荧光染色(排查干眼症、角膜炎);

神经评估:脑电图、抽动量表筛查(排除癫痫、抽动症)。

四、分级应对策略:从家庭护理到专业治疗

轻度症状(偶发、无伴随异常)

调整用眼习惯:每日屏幕时间≤1小时,阅读时保证充足光照;

营养支持:增加胡萝卜、深海鱼类等富含维生素A的食物;

心理疏导:通过户外运动、亲子游戏减轻焦虑。

中重度症状(影响生活、合并其他抽动)

药物治疗:

眼部感染:左氧氟沙星滴眼液(细菌性)、抗病物(病毒性);

抽动障碍:阿立哌唑、可乐定贴剂(需严格遵医嘱)。

行为干预:

习惯逆转训练:通过意识提醒减少无意识眨眼;

中医辅助:针灸风池、太阳穴缓解眼肌痉挛。

五、预防建议:从环境到生活习惯

1. 环境优化:保持室内湿度40%-60%,减少尘螨滋生;

2. 规律作息:确保学龄儿童每日睡眠9-10小时,睡前避免兴奋活动;

3. 亲子沟通:避免过度关注眨眼动作,用正向激励代替责备。

总结与行动清单

孩子频繁眨眼可能是健康问题的“报警器”,家长需理性观察、分级应对:

1. 初步处理:清洁眼部、记录症状;

2. 及时就医:持续2周或合并异常动作时就诊;

3. 长期管理:建立科学用眼习惯,关注心理健康。

关键时刻决策表

| 症状特征 | 建议措施 |

|-|-|

| 眨眼+眼红/分泌物 | 眼科就诊,排查感染 |

| 眨眼+清嗓/甩头 | 神经内科评估抽动障碍 |

| 无异常但持续2周以上 | 完善屈光及泪液功能检查 |

通过科学认知与及时干预,大多数孩子的症状可有效改善。记住:焦虑会传染,冷静观察与专业指导才是帮助孩子的最佳方式。