痛风作为一种与高尿酸血症密切相关的代谢性风湿病,已成为威胁现代人健康的重要疾病之一。据《中国高尿酸血症与痛风诊疗指南》统计,我国成人高尿酸血症患病率已达14%,其中男性患病率高达24.5%。痛风的典型表现是关节剧痛、红肿及活动受限,若不及时干预,可发展为慢性痛风石、肾损伤甚至心血管疾病。本文将从科学解析与实用建议出发,帮助患者及公众全面理解痛风治疗的核心策略,掌握合理用药的关键要点。

一、痛风的临床表现与诊断要点

1. 症状分阶段解析

急性发作期:常于夜间突发单关节剧痛(如第一跖趾关节),12小时内疼痛达高峰,伴随红肿、皮温升高,部分患者伴发热、寒战等全身症状。

间歇期:两次急性发作的间隔可从数月到数年不等,但未控制的高尿酸血症会缩短无症状期,逐渐累及多关节。

慢性痛风石期:长期高尿酸导致尿酸盐结晶在关节及软组织沉积,形成痛风石,严重者可致关节畸形和功能丧失。

2. 诊断依据

临床诊断需结合症状、血尿酸检测及影像学检查。根据2015年ACR/EULAR标准,关节液中发现尿酸盐结晶是确诊的“金标准”;若无条件检测,需满足高尿酸血症(男性>420 μmol/L,女性>360 μmol/L)及典型临床表现(如单侧第一跖趾关节受累、快速进展性疼痛等)。

二、痛风的药物治疗策略

痛风的治疗需分阶段进行,兼顾急性症状控制与长期尿酸管理。

1. 急性发作期:快速镇痛与抗炎

一线药物:

秋水仙碱:早期小剂量方案(1.5-1.8 mg/d)可显著缓解疼痛,避免高剂量(4.5 mg/d以上)以减少腹泻等副作用。

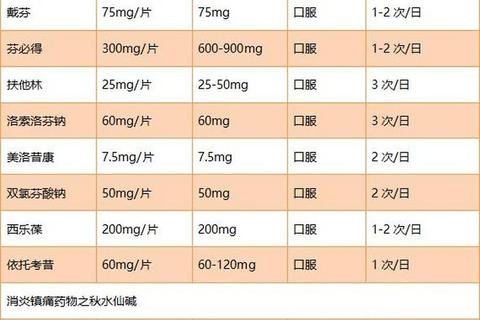

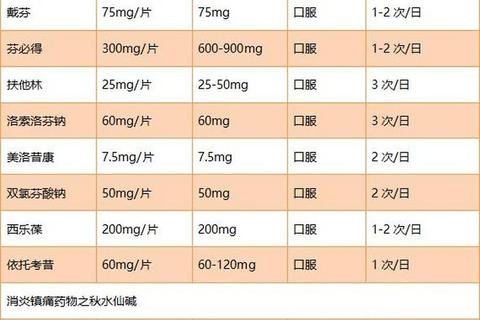

非甾体抗炎药(NSAIDs):如依托考昔、双氯芬酸钠,适用于无消化道溃疡或心血管风险患者,需短期使用(3-7天)。

二线药物:

糖皮质激素:用于秋水仙碱和NSAIDs禁忌者,口服泼尼松(20-30 mg/d)或关节腔注射,但需警惕长期使用增加痛风石风险。

居家急救建议:抬高患肢、冰敷20-30分钟/次(间隔1-2小时),避免热敷加重炎症。

2. 缓解期:降尿酸治疗的核心目标

启动降尿酸治疗的指征:

痛风发作≥2次/年;

单次发作合并以下任一:痛风石、肾结石、慢性肾病3期以上、高血压或糖尿病。

药物选择与剂量调整:

别嘌醇:一线降尿酸药,起始剂量50 mg/d,逐步递增至200-300 mg/d。需注意HLA-B5801基因检测以规避超敏反应(亚裔人群风险高)。

非布司他:适用于别嘌醇不耐受者,起始20 mg/d,最大80 mg/d。需警惕潜在心血管风险,尤其合并冠心病者。

苯溴马隆:促进尿酸排泄,起始25 mg/d,需监测肝功能并碱化尿液(pH 6.2-6.9),禁用于肾结石患者。

血尿酸控制目标:无痛风石者<360 μmol/L,有痛风石者<300 μmol/L。

3. 预防急性发作的联合用药

降尿酸初期(3-6个月)需联用小剂量秋水仙碱(0.5 mg/d)或NSAIDs,减少尿酸波动引发的炎症反应。

三、特殊人群的用药注意事项

1. 儿童与青少年

痛风罕见,多与遗传代谢病相关。别嘌醇剂量需按体重调整(<6岁50 mg/d,6-10岁100 mg/d),避免使用苯溴马隆。

2. 孕妇与哺乳期女性

禁用秋水仙碱、别嘌醇及苯溴马隆。急性发作期可短期使用泼尼松(10-20 mg/d),哺乳期需暂停用药。

3. 肝肾功能不全者

肝功能异常:优先选择非布司他(无需调整剂量),避免苯溴马隆。

慢性肾病(CKD):CKD 3-4期患者别嘌醇剂量≤100 mg/d,CKD 5期慎用;非布司他需减量至40 mg/d。

四、预防与生活管理建议

1. 饮食控制

避免高嘌呤食物:动物内脏、贝类海鲜、浓肉汤等(嘌呤>150 mg/100 g)。

限制果糖饮料与酒精:果糖代谢促进尿酸生成,酒精(尤其啤酒)抑制尿酸排泄。

2. 生活方式干预

每日饮水>2 L:稀释尿酸,促进排泄。

适度运动与体重管理:肥胖者减重5%-10%可显著降低尿酸水平,但需避免剧烈运动诱发急性发作。

3. 定期监测与随访

降尿酸治疗期间每2-4周检测血尿酸,稳定后每3-6个月复查。

长期用药者需定期评估肝肾功能及心血管风险。

五、总结与行动指南

痛风的管理需“分阶段、个体化、长程达标”。患者应掌握急性发作的居家处理技巧,严格遵循药物剂量与监测要求,同时通过饮食与生活方式调整减少复发风险。对于合并多种慢性病或特殊人群,建议在专科医生指导下制定治疗方案,避免盲目用药带来的安全隐患。

关键行动点:

1. 急性期尽早使用秋水仙碱或NSAIDs,48小时内疗效最佳;

2. 降尿酸治疗需坚持血尿酸达标,不可随意停药;

3. 特殊人群用药前务必评估基因风险与肝肾功能;

4. 居家自备尿酸检测仪,动态跟踪管理。

通过科学的药物治疗与综合管理,痛风患者可有效控制病情,减少并发症,重获高质量生活。