当孩子突然高热、四肢抽搐、双眼上翻时,许多家长会瞬间陷入恐慌。这种被称为“高热惊厥”的现象,是婴幼儿最常见的急症之一,尤其多见于6月龄至5岁的儿童。据统计,约3%-5%的儿童在发热过程中会经历至少一次惊厥发作。尽管大部分发作可在几分钟内自行缓解,但背后的机制与潜在风险仍需科学解析。本文将从病毒性感染的触发机制、神经系统反应特点、家庭急救措施到预防策略,为家长提供一份权威且实用的指南。

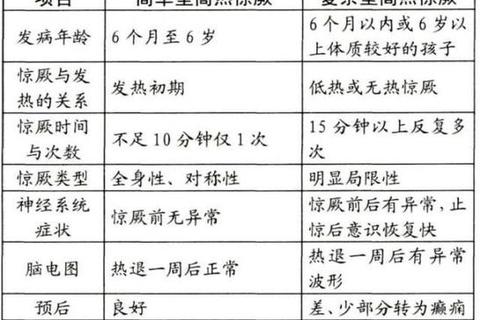

高热抽搐的典型表现为体温骤升(通常≥38.5℃)后,儿童突然出现意识丧失、肌肉强直或阵挛性抽动,伴随口吐白沫、双眼凝视或上翻等症状。根据发作特点可分为两类:

1. 单纯性高热惊厥:占70%-80%,持续数秒至15分钟,24小时内仅发作一次,无局部神经功能异常。

2. 复杂性高热惊厥:持续时间超过15分钟,24小时内多次发作,或伴随单侧肢体抽搐,需警惕脑炎、癫痫等潜在疾病。

注意:若抽搐伴随呕吐、颈项强直或呼吸异常,应立即就医以排除脑膜炎等重症。

病毒(如流感病毒、肠道病毒)感染是诱发高热惊厥的常见原因。病毒通过上呼吸道侵入后,释放炎性因子(如白介素-1),刺激下丘脑体温调节中枢,导致体温急剧升高。婴幼儿丘脑发育不成熟,对异常电信号抑制能力不足,易引发神经元异常放电。

1. 血脑屏障未完善:儿童血脑屏障通透性较高,病毒或炎性介质更易侵入脑实质,诱发脑水肿及异常放电。

2. 遗传易感性:约30%的高热惊厥患儿有家族史,部分基因突变(如SCN1A)可降低神经元兴奋阈值,增加抽搐风险。

部分病毒(如疱疹病毒)可直接侵袭脑组织,引发病毒性脑炎,表现为持续抽搐、意识障碍等。此类抽搐多伴随脑脊液异常(如蛋白升高),需通过腰椎穿刺确诊。

医生通常通过以下步骤评估病情:

1. 病史采集:发热与抽搐的时间关系、家族史、疫苗接种情况。

2. 体温监测:确认是否为高热触发(腋温≥38℃)。

3. 实验室检查:血常规(鉴别细菌或病毒感染)、脑脊液分析(排除脑膜炎)。

4. 影像学检查:若怀疑脑炎或癫痫,需进行脑电图(EEG)或磁共振(MRI)。

警示信号:

以上情况需考虑癫痫或脑结构异常。

1. 确保安全:将孩子置于平坦处,移除周围危险物品,防止跌落或碰撞。

2. 保持呼吸通畅:侧卧位清理口鼻分泌物,避免颈部过伸或压迫胸部。

3. 记录关键信息:发作持续时间、抽搐部位(全身或单侧),为医生提供依据。

禁忌行为:

1. 单纯性惊厥:

2. 复杂性惊厥或脑炎:

1. 日常防护:

2. 发热管理:

3. 高危儿童监测:

1. 学习资源:保存急救视频(如医院官方科普),定期模拟演练。

2. 就医时机:

3. 心理调适:

高热抽搐虽是儿童成长中的常见挑战,但其背后机制复杂,既需要家长掌握科学的急救技能,也需医生精准鉴别潜在风险。通过早期预防、及时干预和规范随访,绝大多数儿童可完全康复。记住:冷静应对比慌乱更有力量,科学护理比民间偏方更可靠。