乳腺增生作为女性最常见的乳腺良性疾病,其发病率高达75%以上,临床上以疼痛、结节肿块为主要特征,部分患者可能伴随溢液。由于疾病与内分泌紊乱密切相关,药物治疗成为缓解症状、控制进展的核心手段。本文将从科学证据出发,系统解析当前主流治疗方案的疗效与安全性,帮助患者理性选择用药策略。

一、药物治疗的科学基础与选择逻辑

乳腺增生的本质是乳腺组织对雌激素过度敏感导致的增生与复旧失衡。药物治疗的核心目标包括:缓解疼痛、缩小结节、调节激素水平。目前常用药物分为西药制剂与中成药两类,其作用机制与适用场景各有差异。

1. 西药治疗:精准调控激素水平

激素类药物:如他莫昔芬、雷洛昔芬等选择性雌激素受体调节剂(SERM),通过阻断雌激素与乳腺细胞结合抑制增生。研究显示,他莫昔芬可使高危人群乳腺癌风险降低50%,但对已绝经患者可能增加血栓风险,需严格评估适应症。

非激素类药物:维生素B6、维生素E等通过调节代谢间接改善症状,适用于轻度增生患者。

疗效特点:西药起效快,尤其对疼痛缓解显著,但长期使用可能引发潮热、月经紊乱等副作用。

2. 中成药治疗:整体调理与散结兼顾

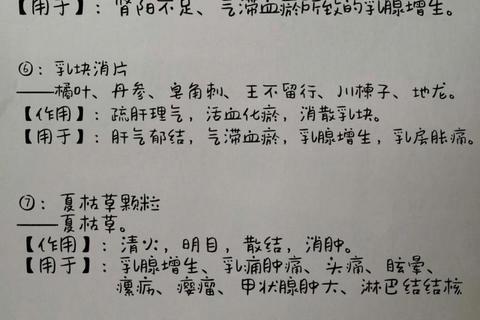

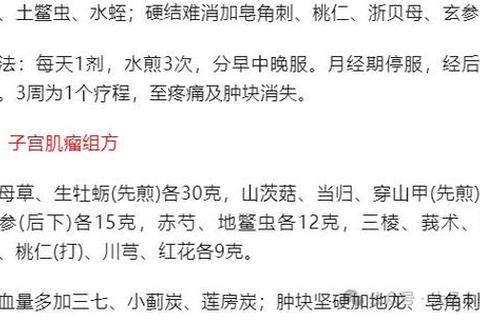

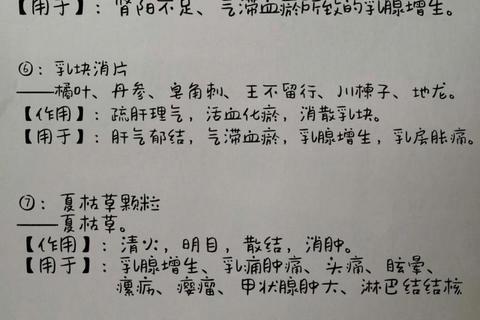

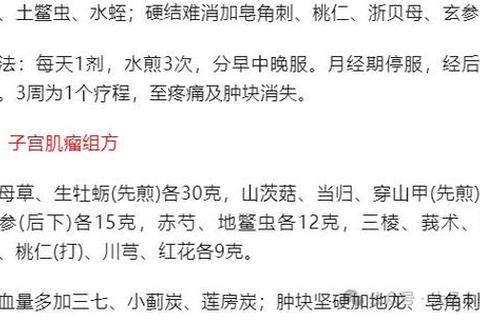

中医学认为乳腺增生与“肝郁气滞”“痰瘀互结”相关,常用药物包括:

逍遥丸:疏肝健脾,适用于情绪波动大、月经不调的患者,可减轻经前乳痛。

乳癖消片:含夏枯草、丹参等成分,通过抗炎、改善微循环缩小结节。

桂枝茯苓丸:活血化瘀,对质地偏硬的肿块效果较好。

疗效特点:中成药副作用相对较少,但需持续用药2-3个月方显效,部分患者可能出现胃肠道不适或过敏反应。

二、安全用药的五大核心原则

1. 个体化用药:根据症状与体质选择

轻度疼痛:优先选择维生素类(如维生素E 400IU/日)或逍遥丸,辅以局部热敷。

中重度结节:联合使用乳癖消片与他莫昔芬(需医生指导),可提升总有效率至93.3%。

特殊人群:孕妇禁用激素类药物及含活血成分的中成药;哺乳期女性建议暂停用药。

2. 剂量与疗程的精准把控

激素类药物(如他莫昔芬)通常需连续服用3-6个月,定期监测肝功能与子宫内膜厚度。

中成药建议按疗程服用(如乳核散结片每日3次,持续3个月),避免擅自增减剂量。

3. 不良反应的识别与应对

常见副作用:

西药:潮热(30%-40%)、月经周期改变(20%);

中药:胃痛(10%-15%)、皮疹(5%)。

应急处理:出现严重过敏(如呼吸困难)或持续头痛时立即停药并就医。

4. 药物联用的禁忌与协同

风险组合:避免同时使用多种活血类中成药(如乳癖消+桂枝茯苓丸),可能增加出血风险。

增效方案:逍遥丸联合谷维素可调节植物神经功能,缓解焦虑诱发的症状加重。

5. 长期管理中的监测与调整

复查周期:用药期间每3个月复查乳腺超声,评估结节变化。

停药指征:症状消失且超声显示结节缩小50%以上时,可逐步减量。

三、疗效对比与典型案例分析

1. 西药与中成药的疗效差异

乳管镜冲洗法(西药联合局部治疗):研究显示其3个月总有效率达93.3%,显著高于单纯口服药物(73.3%)。

中成药长期效果:乳宁片治疗6个月后,胀痛评分从3.0分降至0.9分,但需警惕15%的复发率。

2. 患者案例参考

案例A:35岁女性,双侧乳腺结节伴经前剧痛。采用乳癖消片(3次/日)+维生素B6(60mg/日),3个月后疼痛评分从4分降至1分,结节缩小40%。

案例B:48岁绝经女性,单侧较大肿块(直径5cm)。使用他莫昔芬(20mg/日)治疗6个月,肿块缩小至2cm,但出现潮热症状,后调整为隔日用药后缓解。

四、用药之外的协同管理策略

1. 生活方式干预:

控制高脂肪饮食,减少红肉摄入,增加全谷物与深绿色蔬菜。

每日30分钟有氧运动(如快走、游泳),可降低雌激素活性。

2. 心理调节:

正念冥想与渐进式肌肉放松训练可降低压力激素水平,改善内分泌紊乱。

3. 高危人群的早期筛查:

有乳腺癌家族史或活检提示非典型增生者,建议每6个月进行乳腺钼靶检查。

五、何时必须就医?警惕恶性信号

1. 紧急情况:单孔血性溢液、皮肤出现“橘皮样”改变。

2. 渐进性恶化:肿块短期内迅速增大、质地变硬或与周围组织粘连。

乳腺增生的药物治疗需在“安全窗”内平衡疗效与风险。普通患者可优先尝试中成药联合生活方式调整,而高危人群或症状严重者应在医生指导下规范使用西药。记住,定期复查与主动健康管理是避免疾病进展的关键。通过科学用药与综合干预,绝大多数患者可实现症状控制与生活质量提升。