痛风,被称为“病中之王”,以突如其来的关节剧痛为特征,常让患者痛不欲生。数据显示,我国高尿酸血症患者已超1.8亿,其中约10%会发展为痛风。面对这一顽疾,非布司他片以其显著的降尿酸效果和安全性,成为临床治疗的重要选择。本文将从科学机制、治疗效果及用药注意事项等角度,为患者提供全面解析。

痛风源于体内尿酸代谢失衡,当血尿酸浓度超过溶解度时,尿酸钠结晶沉积于关节、软组织及肾脏,引发炎症反应。急性痛风发作时,患者常出现大脚趾、踝关节等部位的红肿热痛,甚至影响正常活动。长期高尿酸血症不仅导致反复痛风发作,还与肾结石、慢性肾病及心脑血管疾病风险增加密切相关。

尿酸升高的两大原因:

1. 尿酸生成过多:约20%来源于高嘌呤饮食(如内脏、海鲜),80%由人体自身代谢产生,尤其是细胞大量分解时(如化疗、血液病);

2. 尿酸排泄不足:肾功能异常或肠道排泄功能下降是主要诱因。

非布司他(Febuxostat)是一种非嘌呤类选择性黄嘌呤氧化酶(XO)抑制剂,其作用靶点位于嘌呤代谢的最后一步——黄嘌呤转化为尿酸的关键环节。

机制详解:

1. 精准抑制黄嘌呤氧化酶:非布司他通过与XO的钼蝶呤活性位点紧密结合,阻断氧化反应,使尿酸生成量减少60%-80%;

2. 双重排泄优势:与别嘌醇(仅依赖肾脏排泄)不同,非布司他通过肝肾双通道代谢,对轻中度肾功能不全患者无需调整剂量,安全性更高;

3. 不影响其他代谢途径:非布司他选择性高,不干扰嘌呤或嘧啶的合成,避免了传统药物可能引发的抑制等副作用。

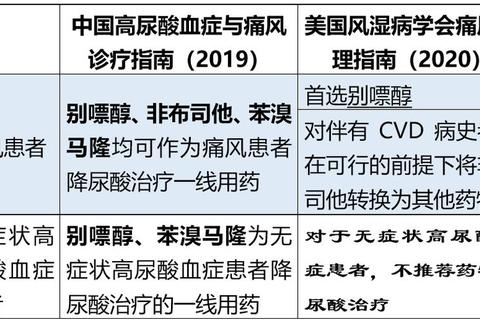

对比传统药物:

尽管非布司他总体安全性良好,但仍需关注以下风险:

1. 肝功能异常(发生率5%-6%):表现为乏力、黄疸,需定期监测转氨酶;

2. 心血管事件:研究显示其心脏相关死亡率略高于别嘌醇,需权衡利弊;

3. 其他不良反应:头痛、腹泻、皮疹等,通常可耐受。

严重风险应对:

1. 科学服药:固定时间空腹或餐后服用,避免与抗酸药同服;

2. 饮食控制:每日饮水>2L,限制酒精、高果糖饮料及动物内脏;

3. 运动建议:选择低冲击运动(如游泳、瑜伽),避免剧烈运动诱发急性发作;

4. 紧急处理:突发关节红肿时抬高患肢冷敷,并服用秋水仙碱(0.5mg/次,每日≤4mg)。

非布司他为痛风患者提供了高效且安全的治疗选择,但其应用需个体化评估。患者应遵循医嘱规范用药,定期监测指标,并结合生活方式调整,才能实现尿酸长期稳定达标,远离痛风反复发作的困扰。