维生素D是维护骨骼健康、调节免疫功能及支持全身代谢的关键营养素,但其缺乏问题在全球范围内普遍存在。数据显示,中国人群中维生素D不足或缺乏的比例高达60%-90%。本文结合最新研究和临床指南,系统解析维生素D的作用机制、适用人群及科学补充策略,帮助公众正确认识并合理补充这一“阳光维生素”。

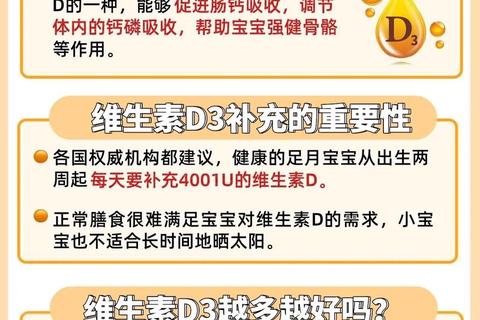

维生素D属于脂溶性维生素,主要包括D2(植物来源)和D3(动物及皮肤合成来源)。其核心功能包括:

1. 促进钙磷吸收:维生素D通过激活肠道钙结合蛋白,提升钙吸收率至30%-40%,是骨骼矿化和牙齿发育的基石。

2. 调节免疫与抗炎:维生素D受体广泛分布于免疫细胞,可抑制促炎因子(如TNF-α、IL-6)释放,降低感染和自身免疫疾病风险。

3. 维持肌肉与神经功能:缺乏维生素D会导致肌无力、平衡能力下降,增加老年人跌倒风险。

4. 潜在慢性病关联:研究发现,维生素D水平与心血管疾病、糖尿病及部分癌症的发生率呈负相关,但因果关系仍需进一步验证。

1. 日照不足者:长期室内工作、使用防晒霜或深色皮肤人群(黑色素阻碍紫外线吸收)。

2. 特殊生理阶段:孕妇(胎儿需求增加)、哺乳期女性、65岁以上老年人(皮肤合成能力下降50%)。

3. 消化吸收障碍者:炎症性肠病、肝胆疾病或胃肠手术后患者。

4. 肥胖人群:脂肪组织对维生素D的“封存效应”降低其生物利用率。

1. 骨骼与肌肉表现:

2. 非特异性症状:情绪低落、反复感染、伤口愈合延迟。

3. 实验室诊断:血清25-羟基维生素D检测是金标准,参考值如下:

1. 日晒策略:暴露手臂和面部,每周3次、每次10-30分钟(紫外线指数≥3时最佳)。注意玻璃会阻挡90%的紫外线,需直接接触阳光。

2. 膳食来源:

1. 剂型与剂量:

2. 成分优先级:优选维生素D3(胆钙化醇),其生物活性较D2高3倍。

1. 钙与维生素K2:钙(每日1000-1200 mg)与维生素K2(90-120 μg)协同促进骨钙沉积,降低血管钙化风险。

2. 镁与维生素C:镁辅助维生素D活化,维生素C增强抗氧化能力。

1. 误区一:“多补无害”:

2. 误区二:“仅靠食补足够”:食物中维生素D含量有限,100g三文鱼仅满足日需量的70%,需结合日晒或补充剂。

3. 特殊人群注意:

1. 紧急就医信号:突发抽搐(低钙血症)、严重骨痛或血尿(疑似结石)。

2. 监测周期:

3. 生活方式整合:每周2次负重运动(如快走、哑铃训练)可增强补钙效果。

维生素D的补充需基于个体化评估,既要避免盲目跟风,也要重视潜在缺乏风险。通过科学检测、合理膳食与精准补充,这一“生命守护因子”才能真正为健康保驾护航。