儿童语言发育迟缓是许多家庭关注的问题,数据显示,2岁儿童的发病率约为15%,约30%的持续语言障碍会延续至学龄期,影响认知和社交能力。早期识别和科学干预能显著改善预后,但现实中,不少家长因“贵人语迟”的传统观念延误治疗时机。本文系统解析其成因及干预策略,帮助家庭把握黄金康复期。

儿童语言发育是遗传、生理、心理及环境因素共同作用的结果,需从四方面深入探究:

1. 生物学基础

听力障碍是首要风险因素,约30%的语言迟缓儿童存在未被发现的轻度听力损失。内耳毛细胞损伤会导致“听得见但听不懂”的现象,表现为对指令无反应却对声响敏感。中枢神经系统异常(如脑瘫)直接影响语言处理区域,使患儿出现构音障碍或语义理解困难。近年研究还发现,FOXP2等基因突变会导致特定性语言障碍,这类儿童智力正常但语言习得速度仅为同龄人1/3。

2. 认知与感知能力

语言发展需多系统协同:听觉分辨能力帮助区分“s”与“sh”等细微音差;触觉感知让儿童理解“柔软”“粗糙”等抽象词汇;工作记忆缺陷则导致词汇记忆困难,表现为重复学习仍记不住常见物品名称。自闭症儿童的语言问题常源于“心智理论”缺失,无法将语言符号与现实情境关联。

3. 家庭生态影响

语言环境贫乏的家庭,儿童每年接触的词汇量比丰富环境少3200万次。过度保护型教养(如立即满足未表达的需求)剥夺语言练习机会,而方言混杂环境会使儿童出现“语码混淆”,延长单词爆发期。电子屏幕暴露超过2小时/天的儿童,语言延迟风险增加3倍。

4. 心理社会因素

选择性缄默症儿童在陌生环境中完全失语,却能在家庭中正常交流,这与杏仁核过度激活引发的社交焦虑相关。遭受情感忽视的儿童可能出现“词汇冻结”,即理解能力正常但拒绝表达。

预警信号:9个月无咿呀学语、18个月无指向动作、24个月词汇量<50、36个月无法理解两步指令均属高危信号。需警惕“假性正常”——部分自闭症儿童早期会背诵儿歌,但缺乏交流性语言。

诊断体系:

1. 专业康复方案

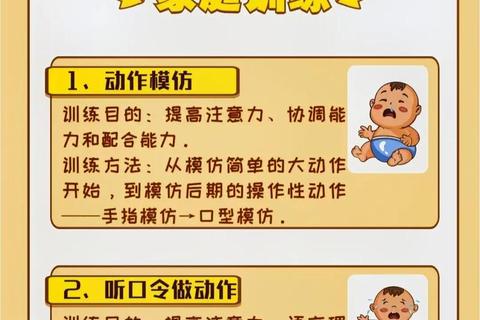

2. 家庭赋能计划

3. 社区支持网络

建立“语言伙伴”制度,安排年长儿童进行示范性对话。研究显示,每周3次、每次20分钟的同伴互动,可使语法错误减少35%。数字化平台如“语你同行”APP提供实时发音评估,准确率达91%。

语言发育迟缓的干预是系统工程,需要医疗、家庭、教育三方协同。记住“黄金1000天”原则——3岁前的神经可塑性最强,及时干预可使70%患儿语言能力追赶至正常范围。当发现预警信号时,建议在1个月内完成专业评估,把握最佳干预期。