在女性健康领域,月经不调、痛经、带下异常等问题困扰着无数人。数据显示,我国育龄女性中约80%存在不同程度的月经紊乱或妇科疾病,其中30%因气血失调导致反复发作。中医通过整体调理与个性化治疗,为这类问题提供了独特的解决方案。

一、中医视角下的妇科疾病核心病机

中医认为,“女子以肝为先天”,肝主疏泄的功能直接影响气血运行。妇科疾病的核心病机常与肝郁、脾虚、肾亏相关:

1. 肝气郁结:情绪压力导致气滞血瘀,表现为经前胀痛、经血暗紫夹块。傅青主提出“肝郁化火”是经期提前的重要诱因,需疏肝清热兼顾滋阴。

2. 脾虚失运:饮食不节或过度劳累损伤脾胃,气血生化不足,常见经量少、色淡及带下清稀。《景岳全书》强调“补脾胃以滋血之源”,白术、山药等药材能增强运化功能。

3. 肾精亏损:先天不足或房劳多产耗伤肾气,导致闭经、不孕。夏桂成提出的“调周理论”将月经周期分为四阶段,经后期侧重滋补肾阴。

二、调经养血的核心疗法与经典方剂

中医治疗注重“因人、因时、因地”三因制宜,既有千年古方传承,也有现代创新:

1. 经典内服方剂

四物汤(当归、川芎、白芍、熟地):基础补血方,衍生出桃红四物汤(活血化瘀)、八珍汤(气血双补)等变方。春季可加淮山药健脾,夏季用生地代熟地防燥热。

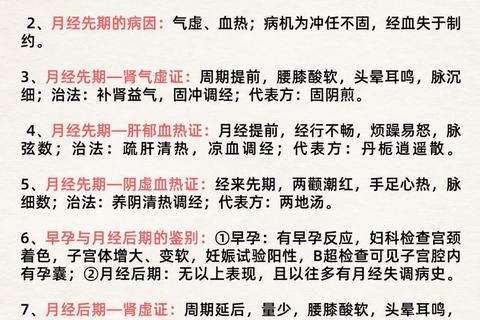

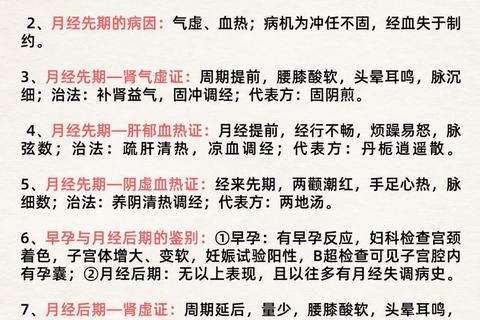

清经散与两地汤:针对经期提前的两种证型。血热多者用丹皮、地骨皮清热,量少阴虚者以生地、麦冬滋阴。

调经养血汤:含熟地、阿胶补血,柴胡、香附疏肝,适合经期错后伴腰酸者。

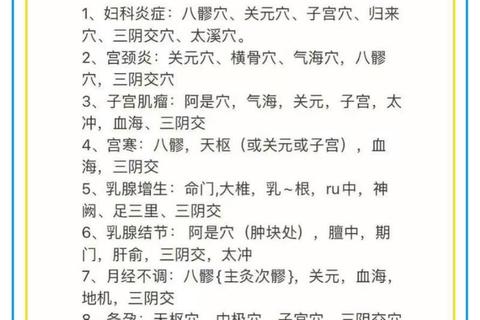

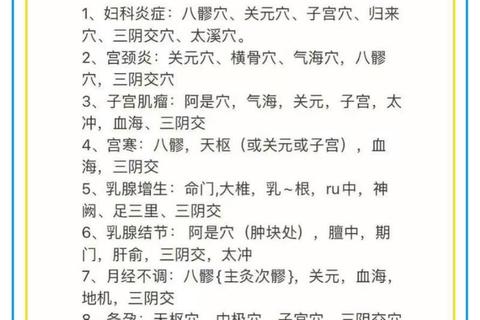

2. 特色外治疗法

艾灸关元穴:每周2次,每次15分钟,可改善宫寒痛经。

耳穴压豆:选取内分泌、子宫等反射区,调节激素水平。

中药足浴包(艾叶+红花+益母草):睡前浸泡20分钟,促进胞宫血液循环。

三、三类人群的精准调理方案

1. 青春期女性(12-18岁)

此阶段肾气初盛,易因学习压力导致肝郁。建议:

食疗:经后连服5天当归鸡蛋红糖水(当归10g+鸡蛋2枚)。

中成药:逍遥丸疏肝,配合按揉太冲穴。

2. 育龄期女性(20-40岁)

需兼顾职场压力与生育需求,重点防范盆腔炎、子宫肌瘤:

带下黄稠者用止带方(黄柏15g+车前子10g),外阴瘙痒加苦参煎洗。

备孕阶段以滋肾为主,菟丝子、枸杞子各12g代茶饮。

3. 围绝经期女性(45-55岁)

肾气衰退致潮热盗汗,推荐:

二至丸(女贞子+旱莲草)调理阴虚火旺。

每周3次八段锦练习,重点做“两手攀足固肾腰”动作。

四、三级预防体系构建

1. 未病先防

饮食:经前1周起忌食冰淇淋、西瓜等寒凉食物,多食黑木耳、核桃仁。

情绪管理:每日正念冥想10分钟,肝郁者可用玫瑰花、合欢花各5g泡茶。

2. 既病防变

月经量突增时,立即煎服固冲汤(黄芪30g+煅龙骨20g),并及时就医排查肌瘤。

带下异常超过2周,需做白带常规检查,避免盲目使用抗生素。

3. 愈后防复

建立月经日记:记录周期、经色、血块及伴随症状,复诊时提供动态数据。

节气调理:冬至前后连服14天膏方(阿胶+龟甲胶基质),增强抗病力。

五、就医与自疗的边界把握

出现以下情况需立即就诊:

非经期出血持续10天以上,或绝经后再次出血。

突发下腹剧痛伴坠胀,警惕宫外孕或黄体破裂。

中药调理3个月经周期无效,应调整方案或结合西医检查。

中医调经不仅是疾病治疗,更是生活方式的再造。正如《临证指南医案》所言:“治病必求其本,本于阴阳。”通过辨识体质、调和气血,女性可逐步重建内在平衡。建议每半年进行一次舌脉辨证,在专业医师指导下动态调整养护方案,让健康如四季更替般自然有序。