眼睛是感知世界的窗口,但现代人长时间使用电子设备、高强度用眼,导致视力模糊、干涩、黄斑病变等问题逐渐普遍。研究显示,我国近视人口已超6亿人,而老年性黄斑变性(AMD)更是60岁以上人群失明的主要原因。面对这样的健康挑战,一种名为“叶黄素”的营养素频繁出现在护眼产品的宣传中。它究竟是护眼利器,还是被夸大的“智商税”?本文将结合科学证据与临床建议,揭开叶黄素护眼的真相。

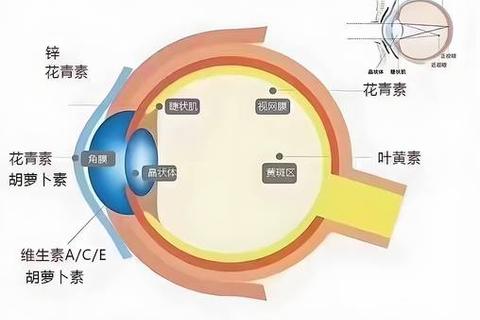

叶黄素属于类胡萝卜素家族,与玉米黄质共同构成视网膜黄斑区的核心色素,占比高达80%以上。它的分子结构能吸收波长400-460nm的蓝光,相当于为视网膜戴上一副“隐形墨镜”。电子屏幕、LED灯等发出的蓝光能量较高,长期暴露会加速视网膜氧化损伤,而黄斑区叶黄素浓度越高,抵御蓝光的能力越强。

科学验证:

黄斑变性(AMD)分为干性和湿性两种类型。干性AMD占90%,由视网膜色素上皮细胞退化引发;湿性AMD虽占比低,但可能因异常血管增生导致急性视力丧失。无论哪种类型,氧化应激都是核心诱因。叶黄素通过双重作用对抗这一过程:

1. 中和自由基:清除光化学反应产生的活性氧(ROS),减少视网膜细胞损伤。

2. 修复细胞膜:增强视网膜细胞膜的稳定性,降低脂质过氧化风险。

临床证据与争议:

1. 老年人:AMD高危群体需定期进行眼底OCT检查,饮食中增加深海鱼类(如三文鱼)以补充DHA。

2. 孕妇与哺乳期女性:从天然食物中摄取,避免高剂量补充剂(安全性证据不足)。

3. 屏幕工作者:每用眼20分钟远眺20秒,夜间开启设备“护眼模式”减少蓝光暴露。

当出现以下症状时,需警惕黄斑病变可能:

治疗进展:

1. 饮食干预:每日摄入300g深色蔬菜+1个鸡蛋+每周2次深海鱼。

2. 科学筛查:40岁以上人群每2年进行一次眼底检查。

3. 生活习惯:(吸烟者AMD风险增加2-4倍)、控制血糖血压。

叶黄素并非“万能护眼药”,但作为黄斑健康的重要防线,其抗氧化与蓝光过滤功能已得到科学验证。护眼的本质是系统性工程,需结合合理膳食、科学用眼习惯与定期医学检查。当眼睛发出疲劳或病变信号时,及时就医远比盲目补充营养素更为关键。