维生素是人体代谢的重要参与者,而维生素B族因涉及能量转化、神经功能等核心生理活动,成为大众关注的焦点。近年来,“维生素B能否长期服用”的讨论热度居高不下,有人将其视为“提神补剂”,也有人担心过量风险。本文将结合最新研究,解析不同人群的适用性与安全边界。

一、维生素B族的本质特性:水溶性与协同作用

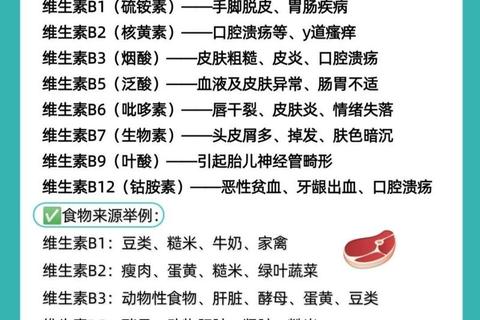

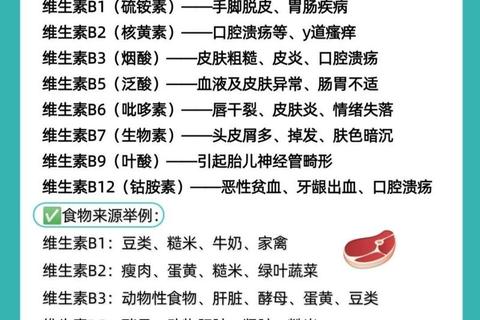

维生素B族包含8种水溶性维生素(B1、B2、B3、B5、B6、B7、B9、B12),其代谢特性决定了短期过量可通过尿液排出,但这不意味着无限安全。例如:

B1每日超过5-10g可能引发神经紧张、水肿;

B3(烟酸)长期过量可能干扰尿酸代谢,诱发痛风;

B6超量(>200mg/天)超过3个月可导致周围神经病变。

B族维生素之间存在协同效应,单独补充某一种可能加剧其他B族消耗,形成“木桶效应”。复合补充剂通常优于单一剂型。

二、长期服用的安全性:三类人群的分水岭

1. 明确缺乏症患者

表现为口角炎(B2缺乏)、脚气病(B1缺乏)、贫血(B12缺乏)等。这类人群需在医生指导下补充,例如:

B12缺乏者:口服或注射治疗,定期监测血清水平;

妊娠期女性:叶酸(B9)需从孕前3个月持续至哺乳期。

2. 亚健康状态人群

长期熬夜、饮食不均衡者可能出现疲劳、免疫力下降。短期(1-3个月)补充复合B族可改善症状,但需注意:

选择剂量接近推荐摄入量(RDA)的产品,避免盲目追求高含量;

优先通过食物补充,如动物肝脏、蛋类、全谷物。

3. 健康人群的预防性补充

无明确缺乏证据者长期服用可能带来风险:

荷兰研究发现,健康人血浆B12水平过高与死亡率呈正相关;

过量B6可能掩盖神经损伤早期症状。

三、五大注意事项:科学补充的关键

1. 剂量控制

参考中国营养学会标准:B1(1-1.5mg/天)、B2(1.2-1.7mg/天)、B12(2.4μg/天);

美国NIH指出,B3上限为35mg/天,超量可能引发皮肤潮红。

2. 药物相互作用

利尿剂加速B1、B2流失;

抗生素降低B2吸收率;

抗抑郁药可能消耗B3。

3. 特殊人群调整

孕妇:避免自行使用高剂量B3(可能致畸);

儿童:2岁以下慎用补充剂,B6过量可能诱发惊厥;

老年人:B12吸收能力下降,建议选择甲基钴胺素形式。

4. 监测与停药信号

尿液变黄(B2代谢正常现象)无需担心;

出现皮肤瘙痒、心悸、头痛需立即停药。

5. 饮食协同策略

避免过度烹饪:B1怕高温,B2畏光;

增加发酵食品:如酸奶、纳豆,可提高B12利用率。

四、争议与前沿研究:哪些观点被推翻?

1. “B族绝对安全”的误区

早期认为水溶性维生素无毒性,但2020年《JAMA》研究提示,健康人群B12过量可能与全因死亡率相关。

2. 高剂量疗法的再评估

大剂量B2(400mg/天)治疗偏头痛需限制在3个月内;

精神疾病患者使用B6需配合镁剂,减少神经毒性。

五、行动指南:三步自检法

1. 症状评估

口腔溃疡、疲劳、皮炎等可能是缺乏信号;

持续超过2周需就医检测血清水平。

2. 产品选择

查看标签:复合剂中单种B族不超过RDA的10倍;

避免含B3(烟酸)的“能量饮料”长期饮用。

3. 周期管理

预防性补充每3个月暂停1个月;

每年检测一次同型半胱氨酸水平(反映B6、B9、B12代谢)。

维生素B族的补充如同一把双刃剑,精准使用可修复代谢缺口,盲目跟风则可能打破生理平衡。记住一个原则:缺什么补什么,不缺不滥补。当身体发出疲劳、炎症等信号时,优先从天然食物和生活方式中寻找答案,必要时让医学检测成为科学决策的基石。