新生儿是生命的奇迹,也是家庭中最为脆弱的成员。他们从母体独立后,免疫系统尚未成熟,体温调节能力弱,对外界环境的适应需要科学细致的护理。本文结合医学研究和临床实践,解析新生儿生理特点,并梳理关键护理要点,帮助家庭从容应对育儿初期的挑战。

根据医学定义,新生儿是指出生至28天内的婴儿。这一阶段的婴儿器官功能尚未完善,呈现出独特的生理状态:

1. 体温波动:正常体温范围在36.5℃-37.5℃之间,但易受环境影响,需通过增减衣物和调节室温(建议24℃-26℃)维持稳定。

2. 呼吸与心率:呼吸频率较快(40-45次/分),心律波动大(100-140次/分)。

3. 皮肤与脐带:出生时覆盖胎脂,需逐渐清洁;脐带残端在7-14天自然脱落,期间需每日消毒。

4. 消化系统:胃容量小(初生时仅5-15ml),肠道菌群未建立,易出现吐奶、胀气。

1. 要每日监测体温、进食量和大小便次数;

2. 要定期接种疫苗(如出生24小时内接种乙肝疫苗和卡介苗);

3. 要学习急救技能(如呛奶时的海姆立克法)。

1. 不要摇晃哄睡,以免引发脑损伤;

2. 不要自行用药,包括中成药和偏方;

3. 不要包裹过紧,避免“蜡烛包”限制四肢活动。

出现以下情况应立即联系医生:

1. 体温低于36℃或高于38℃;

2. 呼吸急促(>60次/分)、胸骨凹陷或皮肤青紫;

3. 拒食超过6小时,伴随精神萎靡;

4. 抽搐、囟门明显隆起或凹陷。

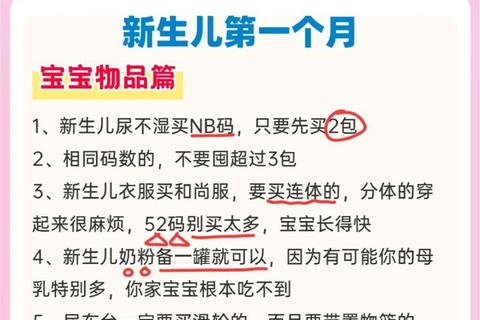

1. 提前准备物品:包括纯棉衣物、电子体温计、护臀膏等,避免临时采购手忙脚乱。

2. 建立护理日志:记录喂养时间、尿布更换次数及异常症状,便于就医时提供准确信息。

3. 加入支持社群:与其他父母交流经验,降低育儿焦虑,但需甄别非专业建议。

新生儿护理是一场需要耐心与科学态度的旅程。掌握关键要点,既能避免常见误区,也能在问题初现时及时干预。记住,每个婴儿都是独特的个体,观察与适应永远比刻板流程更重要。