新生儿打嗝是许多新手父母面临的常见难题。当宝宝的小身体因膈肌痉挛而频繁颤动时,父母既心疼又无措——这种看似无害的生理现象背后,其实隐藏着宝宝消化系统和神经系统的发育密码。掌握科学应对方法,不仅能缓解当下的困扰,更是了解婴儿身体信号的重要窗口。(合理分布“新生儿打嗝”核心关键词)

一、生理机制与常见诱因

新生儿的膈肌呈薄片状,其神经调控机制尚未完善,轻微的刺激即可引发节律性收缩。研究显示,约85%的婴儿每日会出现1-3次自发性打嗝,这与其腹式呼吸模式直接相关。当下列因素叠加时,症状可能加重:

1. 喂养相关因素

奶流速过快导致吞咽空气(常见于奶瓶喂养时奶嘴孔过大)

喂奶姿势不当使/奶嘴未完全含接

过度饥饿引发的急促吮吸

配方奶温度过低刺激消化道

2. 环境刺激

换尿布或洗澡时的短暂受凉(体温下降0.5℃即可能诱发)

突发声响引发的惊吓反应

剧烈哭闹后立即喂奶

3. 个体差异

早产儿因神经系统发育滞后更易频发

胃食管反流体质婴儿

牛奶蛋白过敏引发的消化道敏感

二、分级处理策略(嵌入“缓解技巧”长尾词)

根据国际儿科协会建议,家长可参照症状分级采取阶梯式应对:

轻度(每次持续<5分钟)

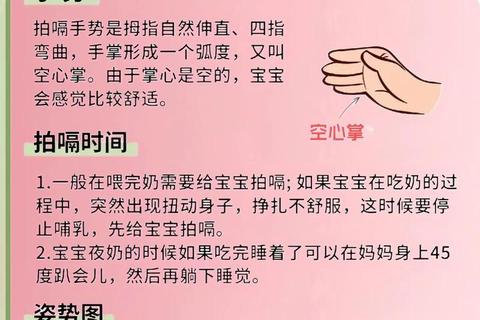

重力辅助法:竖抱时让婴儿下颌自然搭在肩部,手掌呈杯状自腰线向上轻叩,节奏与婴儿呼吸同步(每分钟40-60次)

温热敷贴:用40℃左右暖水袋(裹毛巾)敷于上腹部10分钟,可松弛膈肌

吮吸干预:给予安抚奶嘴或清洁手指供吮吸,通过吞咽反射抑制痉挛

中度(持续5-15分钟)

体位引流:取右侧卧位抬高臀部,配合顺时针脐周按摩(避开进食后1小时内)

糖水干预:5%葡萄糖水3-5ml滴入口腔,利用渗透压改变调节神经传导

分步喂养:将单次奶量减少20%,间隔15分钟分次喂食

重度(持续>15分钟或伴异常体征)

需警惕病理性因素:

顽固性呃逆伴呕吐物含胆汁(警惕肠旋转不良)

打嗝伴随蛙状腹、肠鸣音消失(提示先天性膈疝)

喂养后立即出现的喷射状吐奶(胃食管反流病征兆)

此类情况需立即就医进行超声或造影检查

三、预防性照护体系(突出“预防方法”关键词)

建立三级预防机制可降低70%的发作频率:

一级预防(喂养管理)

奶瓶喂养时保持30-45°倾斜,确保奶液充满奶嘴颈部

选择防胀气奶瓶,每月更换适配月龄的奶嘴

冲调配方奶时左右平摇取代上下晃动,静置30秒再喂食

二级预防(环境调控)

维持室温24-26℃,换尿布时用预热毛巾覆盖腹部

建立“平静-喂食-拍嗝”流程,避免在啼哭时强行喂养

采用襁褓包裹法减少惊跳反射刺激

三级预防(消化支持)

每日进行I Love U式腹部按摩(沿升结肠→横结肠→降结肠走向)

母乳妈妈减少摄入豆类、十字花科等产气食物

选择含Bifidobacterium breve等特定菌株的益生菌

四、特殊情形处理指南

针对特殊群体需定制方案:

胃食管反流婴儿:喂食后保持30°斜坡卧位2小时,使用增稠型配方奶

牛奶蛋白过敏儿:改用深度水解蛋白奶粉,喂食后口服西甲硅油

神经发育迟缓儿:进行触觉脱敏训练,用不同材质布料轻触面部

当家庭护理无法缓解,并出现以下警示体征时,需在24小时内就诊:

1. 持续打嗝超过48小时

2. 伴随发热(>38℃)或血便

3. 体重增长停滞(每周<150g)

4. 异常哭闹(每日>3小时)

新生儿打嗝本质上是生命早期神经系统建立的“调试信号”。通过记录发作频率、持续时间、诱发因素,家长可绘制个性化的《婴儿膈肌发育观察图谱》。记住,90%的生理性打嗝会在宝宝6个月后随着膈肌穹窿形态的成熟而自然消失。掌握这些科学方法,既能缓解当下困扰,更是读懂宝宝成长密码的关键。(自然融入“新生儿护理”相关语义场词汇)