妇科健康是女性一生中不可忽视的重要课题,从青春期月经初潮到更年期的生理转变,中医在调理体质、预防疾病方面展现出独特的优势。现代女性常因工作压力、作息紊乱等问题面临月经失调、痛经、多囊卵巢综合征等困扰,而中医通过整体辨证和个性化干预,不仅缓解症状,更能帮助恢复身体内在平衡。

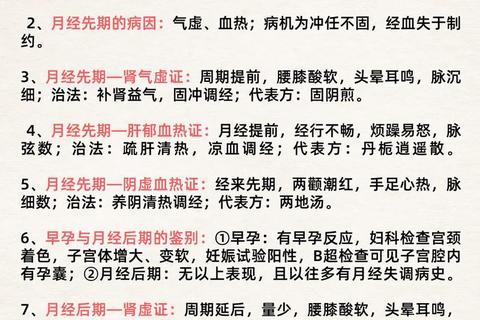

1. 月经失调

月经周期、经量异常是妇科常见问题,中医将其归为“月经先期”“月经过多”“崩漏”等范畴。例如月经过多者若经色淡红、质清稀,伴气短乏力,多属气虚证;经色深红、质黏稠伴口干便秘,则为血热证。痛经患者若小腹冷痛、得热缓解,提示寒凝血瘀;胀痛伴情绪波动则与肝郁气滞相关。

2. 带下异常

白带量多色黄、有异味多属湿热;清稀如水伴腰膝酸软则与肾阳不足相关。反复发作的炎需警惕脾虚湿盛体质。

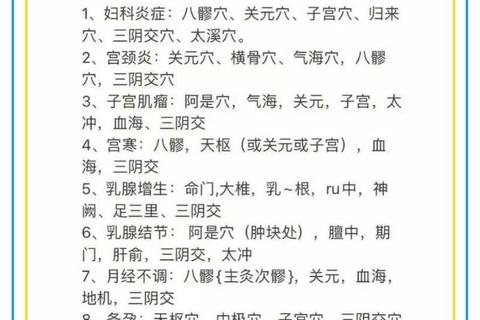

3. 生殖系统疾病

子宫肌瘤患者常出现经期延长、腹部包块,中医认为与气血瘀滞、痰湿凝结有关,舌象多见紫暗或有瘀斑。多囊卵巢综合征的痤疮、多毛症状,多因肾虚痰瘀导致冲任失调。

1. 四诊合参的辨证体系

2. 经典方剂与创新疗法

3. 体质分型与个性化方案

针对九种体质制定调理策略:痰湿体质需健脾利湿,推荐茯苓山药粥;阴虚体质宜滋阴润燥,可用麦冬石斛茶。备孕女性着重调补气血,常用当归生姜羊肉汤;产后调理重视化瘀生新,生化汤为基础方。

1. 饮食调养

2. 情志与作息调节

肝郁气滞者可通过按压太冲穴疏解情绪,配合玫瑰花、合欢花代茶饮。子时(23:00-1:00)前入睡有助于养肝血、调冲任。

3. 养生功法

八段锦“双手托天理三焦”改善气血运行,太极拳“云手”动作可缓解盆腔淤血。每日晨起叩击带脉(腰部两侧)300次,促进带脉气血通畅。

1. 孕期调理

妊娠恶阻(孕吐)轻症可用苏叶黄连汤,重度呕吐需配合内关穴针灸。滑胎(习惯性流产)患者孕前3个月即需补肾固冲,常用寿胎丸加减。

2. 围绝经期管理

潮热盗汗者用二至丸(女贞子、旱莲草)滋阴,骨质疏松配合艾灸肾俞穴。此阶段慎用峻烈活血药,宜以疏肝健脾为主。

3. 青少年月经初潮调理

初潮延迟多属肾气未充,用左归丸基础方;经期头痛者注意养肝血,避免过度节食。

1. 急症优先原则

异常子宫出血导致血红蛋白<70g/L,或宫外孕疑似症状(剧烈腹痛伴休克),需立即西医干预。

2. 检查手段结合

B超发现子宫肌瘤>5cm或短期快速增长,建议手术切除后配合中药防复发;激素六项提示卵巢早衰者,中药与激素替代疗法可协同使用。

3. 疗效评估标准

建立“症状积分+激素水平+影像学”多维评价体系。例如痛经治疗3个月经周期后,VAS疼痛评分下降≥50%为有效。

1. 建立健康档案:记录月经周期、基础体温及症状变化,使用APP工具辅助监测。

2. 季节性调理:春季疏肝(食用香椿、薄荷),夏季祛湿(赤小豆薏仁汤),秋季润燥(银耳百合羹),冬季温补(当归羊肉汤)。

3. 就医时机判断:出现非经期出血、持续性腹痛或白带带血,需48小时内就诊;慢性症状调理3个月未见改善应调整方案。

中医妇科调理的核心在于“治未病”,通过饮食、情志、功法三位一体的干预,帮助女性构建稳固的健康屏障。正如《黄帝内经》所言:“正气存内,邪不可干”,这种整体观照的智慧,正是现代女性应对复杂健康挑战的宝贵资源。