当巴黎奥运会上美国游泳队员的“灭霸脸”引发全球热议时,兴奋剂这一体育界的顽疾再次被推上风口浪尖。从阿富汗柔道选手的类固醇阳性,到中国运动员一年内接受46次药检的争议,竞技体育的公平性、运动员的健康风险与监管体系的漏洞交织成一幅复杂的图景。

一、竞技公平的争议:药物如何重塑赛场规则?

(1)兴奋剂的“伪装术”:从治疗药物到竞技工具

现代兴奋剂已超越传统“刺激神经”的定义,涵盖7大类391种物质(如利尿剂、β受体阻滞剂),甚至包括云南白药等含去甲乌药碱的中成药。这些物质在医学上可能是救命药(如胰岛素、重组人生长激素),但在赛场上却成为“作弊工具”。例如,曲美他嗪本用于治疗心绞痛,2014年被WADA列为禁药后,成为多起违规事件的核心。

(2)公平性的双重破坏

主动用药:合成类固醇(如司坦唑醇)通过促进肌肉增生直接提升成绩,而ITPP等新型药物可增强携氧能力且难以检测。

制度漏洞:治疗用药豁免(TUE)本为保障运动员健康,却被滥用为“合法”通道。美国游泳队多名哮喘患者赛场表现与日常用药记录的矛盾,暴露了豁免制度的灰色地带。

(3)政治与商业的裹挟

冷战时期,兴奋剂曾被用作“国家战略武器”;如今商业化赛事催生巨额利益,部分机构选择性执法。例如,美国大学体育输送75%的奥运选手,但其兴奋剂检测率仅为职业体育的1/10。

二、健康风险:药物如何掏空运动员的生命?

(1)生理损害的“多米诺效应”

心血管系统:合成代谢类固醇导致心肌肥厚、动脉硬化,刺激剂(如)诱发心律失常。

代谢紊乱:利尿剂引发低钾血症,肽类激素(如EPO)增加血栓风险。

性别异化:女性长期使用睾酮类药物可能出现喉结增生、闭经,男性则面临萎缩。

(2)心理与的崩塌

依赖药物创造的“虚假成绩”使运动员丧失自我突破的动力。2024年阿富汗柔道选手萨米姆·费扎德承认:“服药后每晚失眠,恐惧药检的阴影远大于金牌的荣耀。”

(3)误服的隐蔽威胁

食物污染:中国市售肉制品中11%检出瘦肉精。

药品陷阱:常见感冒药(如新康泰克含伪)、中药制剂(如连花清瘟胶囊含去甲乌药碱)均可能触发阳性结果。

三、监管困局:全球反兴奋剂体系的裂缝

(1)技术滞后与新型药物挑战

ITPP等“设计药”通过改变细胞代谢路径规避检测,而基因编辑技术(如CRISPR)可能催生“基因兴奋剂”,现有检测手段几乎无法识别。

(2)标准不一与执行双标

豁免权争议:美国运动员年均检测11次,中国选手潘展乐一年内被抽检46次。

地域保护:WADA调查显示,32国联名指控美国大学体育成为“法外之地”。

(3)法律惩戒的局限性

尽管中国将兴奋剂违法纳入刑法(最高三年监禁),但全球仅30%国家设立刑事处罚,跨国追责更是难题。

四、破局路径:构建多维治理网络

(1)技术革新:从“跟随检测”到“主动预警”

生物护照:通过长期监测血红蛋白、激素水平等指标识别异常。

人工智能:分析运动员训练数据与生理指标的匹配度,预警异常波动。

(2)制度重构:透明化与去中心化

豁免公开:要求TUE申请者公开医疗记录及用药动态,接受第三方审查。

独立监管:建立跨国反兴奋剂法庭,剥离国家体育机构的话语权。

(3)教育与社会共治

运动员教育:推广“安全用药指南”,明确常见药物风险(如含的感冒药)。

公众监督:开放药检数据库,允许公众查询运动员检测记录与豁免状态。

五、行动建议:个体与系统的协同

1. 运动员自我保护

使用药物前核查WADA禁用清单(每年更新)。

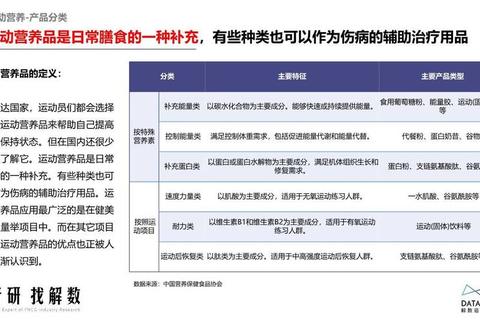

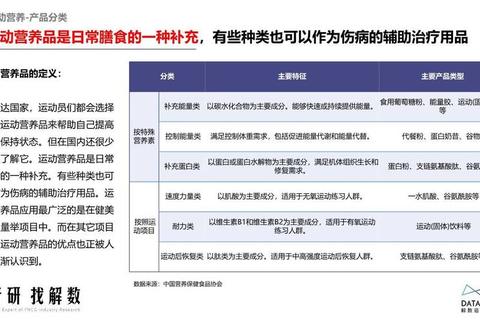

选择可靠营养品,避免“三无”增肌产品。

2. 公众参与

支持独立记者对药检透明化的调查。

举报疑似兴奋剂滥用行为(如中国反兴奋剂中心热线)。

3. 政策推动

各国立法统一兴奋剂违法量刑标准,严惩组织者与供应商。

国际奥委会改革奖牌追溯机制,对违规者终身禁赛。

竞技体育的本质是探索人类潜能的边界,而非化学试剂的较量。当公平的基石被药物腐蚀,金牌将失去所有光芒。唯有通过科学监管、重塑与全球协作,才能让体育回归“更高、更快、更强”的纯粹使命。