新生儿黄疸是新生儿期最常见的健康问题之一,约60%-80%的足月儿和绝大多数早产儿会出现不同程度的皮肤黄染。这种因胆红素代谢异常引发的现象,虽多为生理性且可自愈,但也存在引发核黄疸等严重并发症的风险。近年来,围绕中药制剂茵栀黄在退黄治疗中的争议持续发酵——国家药监局明确禁用其注射液,但口服制剂仍在临床使用,甚至引发医患信任危机。如何科学看待这一现象?家长又该如何正确应对?

新生儿黄疸分为生理性与病理性两类。生理性黄疸通常于出生后2-3天出现,1-2周内消退,无需特殊干预。而病理性黄疸则可能由溶血、感染、胆道闭锁等疾病引发,表现为:

当血清总胆红素超过特定阈值时(如足月儿≥20mg/dL),可能穿透血脑屏障引发核黄疸,导致脑瘫、听力障碍等不可逆损伤。

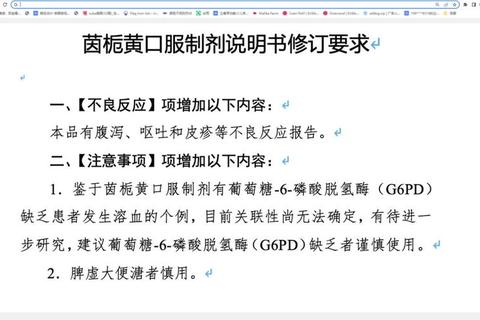

2016年国家药监局明确要求茵栀黄注射液说明书增加“新生儿、婴幼儿禁用”警示,原因包括:

尽管未被官方禁用,茵栀黄口服液/颗粒的临床应用仍存在两大对立观点:

其成分(茵陈、栀子、黄芩等)符合中医“湿热黄疸”理论,研究显示联合光疗可缩短黄疸消退时间

轻度腹泻(发生率约25%)可促进胆红素经肠道排泄

缺乏高质量循证医学证据支持其疗效

腹泻可能加重新生儿脱水、电解质紊乱,尤其早产儿风险更高

存在诱发药物性肝炎、肠道菌群失调的个案报道

对于生理性黄疸或轻度病理性黄疸,可采取:

1. 鉴别警报信号:

出现以上任一情况需立即就医

2. 理性看待网络信息:

3. 医患沟通要点:

新生儿黄疸的管理需建立在科学评估与个体化方案之上。茵栀黄的口服制剂虽未被全面禁用,但其风险效益比仍存争议。家长应优先选择光疗等经过验证的疗法,并在医生指导下审慎用药。记住:黄疸的“退”与“不退”不是唯一目标,保障婴儿长期健康发育才是终极考量。当医学证据与经验医学发生碰撞时,选择透明化沟通与多学科协作,方能走出认知迷雾。