当身体出现不明原因的牙龈渗血、皮肤瘀斑或伤口止血困难时,许多人会感到恐慌。这些看似普通的症状背后,可能隐藏着维生素K4代谢异常的问题。作为一种关键凝血辅助因子,维生素K4在人体内发挥着不可替代的作用,但其作用机制和临床应用却鲜为人知。

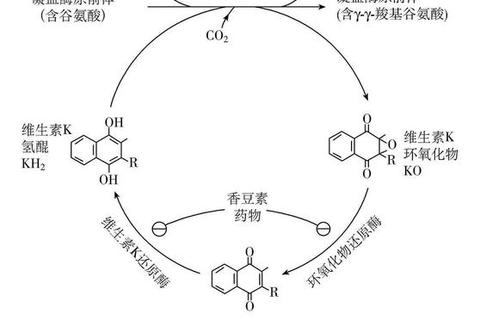

维生素K4的核心作用在于激活凝血因子。在肝脏中,它作为γ-羧化酶的辅酶,催化凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ前体蛋白的谷氨酸残基转化为γ-羧基谷氨酸。这种化学修饰使凝血因子获得结合钙离子的能力,进而锚定在血小板膜磷脂表面形成凝血复合物。当维生素K4缺乏时,这些凝血因子以"无活性前体蛋白"形式存在,导致凝血酶原时间延长,轻微外伤就可能引发异常出血。

不同于天然维生素K1需要胆汁辅助吸收的特性,人工合成的维生素K4具有水溶性优势。口服后可不依赖胆汁直接进入血液循环,经β脂蛋白转运至肝脏代谢,最终通过肾脏和胆道排出。这种特性使其特别适用于胆汁分泌障碍患者,如胆道梗阻或慢性炎患者。

在慢性肝病患者群体中,维生素K4展现出独特价值。临床研究显示,联合甲硝唑和牙周基础治疗可使乙型肝炎肝硬化患者的龈沟出血指数显著改善,有效率高达93.5%。对于需要长期抗凝治疗的患者,静脉使用维生素K1控制急性出血后,改用维生素K4口服维持治疗,既能保持凝血指标稳定,又避免了反复注射带来的不便。

新生儿护理领域是另一个重要应用场景。由于母乳中维生素K含量较低,纯母乳喂养婴儿在出生后2周至3个月内可能突发颅内出血。预防性使用维生素K4可有效降低这种风险,但需严格掌握剂量,过量可能引发溶血性贫血。在特殊解毒治疗中,大剂量维生素K4(每日50-100mg)可逆转抗凝血类灭鼠剂中毒,通过竞争性拮抗机制恢复凝血功能。

临床应用需警惕剂量相关性肝损伤。肝功能不全患者代谢能力下降,盲目增加剂量可能加重肝细胞损伤,甚至诱发药物性黄疸。新生儿使用时应选择精确剂型,避免使用可能引发核黄疸的K3制剂。对G-6-PD缺乏症患者,补充维生素K4需配合严密监测,防止氧化应激损伤。

药物相互作用网络也需重点关注。广谱抗生素可能破坏肠道菌群,减少内源性维生素K2合成,此时补充K4需考虑剂量调整。与华法林联用时,建议间隔8小时以上服药,并密切监测INR值变化。

普通人群可通过膳食补充维持维生素K平衡,动物肝脏、菠菜、羽衣甘蓝等食物富含维生素K1,发酵食品如纳豆则含生物利用率较高的K2。长期服用抗生素或抗癫痫药物者,建议每季度检测凝血酶原时间。当出现以下情况时应立即就医:皮下出血点短期内增多、尿液呈茶色、呕血或黑便,特别是婴幼儿出现异常哭闹、前囟膨隆等神经系统症状。

医务工作者在接诊不明原因出血患者时,可遵循"三步诊断法":首先排除血小板异常,其次检测PT/APTT,最后通过维生素K补充试验确认诊断。在家庭应急处理中,对表浅出血建议采用局部压迫止血,同时记录出血特征(部位、量、持续时间)供医生参考。

透过对维生素K4作用机制的深入剖析,我们不仅能更好理解机体凝血平衡的精妙调控,也为临床合理用药提供了科学依据。在医学技术日新月异的今天,掌握这种"生命凝固剂"的正确使用方式,将成为守护患者健康的重要防线。