湿气黏腻、关节酸痛、皮肤瘙痒……这些困扰现代人的健康问题,背后往往与湿热毒邪有关。在中医药的智慧中,土茯苓作为一种药食同源的植物,凭借其独特的“解毒不伤阳、祛湿不损脾”特性,成为调理湿热体质的关键药材。本文将从症状识别、科学解析到日常应用,系统解读土茯苓的多效作用,帮助读者科学应对湿热问题。

湿热是中医“六淫”致病因素之一,常因气候潮湿、饮食油腻或代谢失调引起。当湿热蕴结体内时,可能出现以下症状:

1. 皮肤问题:湿疹、痤疮反复发作,皮肤瘙痒难耐,尤其在潮湿季节加重。

2. 关节不适:四肢沉重、关节肿胀疼痛,活动受限(常见于痛风或类风湿性关节炎)。

3. 消化系统紊乱:口黏口臭、食欲不振、大便黏腻不成形。

4. 泌尿生殖系统异常:女性白带黄稠、男性小便灼热或淋浊。

特殊人群需警惕:

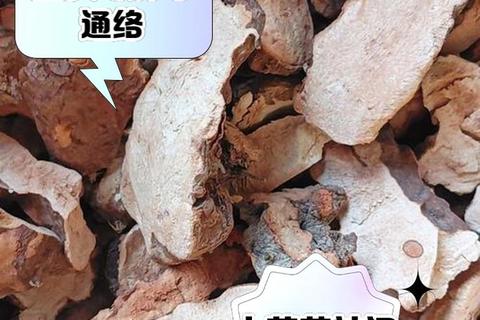

土茯苓为百合科植物光叶菝葜的干燥根茎,性味甘淡平,归肝、胃经。现代研究揭示了其作用机制:

1. 化学成分:含黄酮类(如落新妇苷)、有机酸、甾体皂苷等,具有抗炎、抗氧化和免疫调节作用。

2. 药理功效:

与茯苓的区别:

二者名称相似但来源不同。茯苓为多孔菌科真菌,侧重健脾利水;土茯苓长于解毒通络,更适合湿热毒盛者。

注意事项:

土茯苓虽安全,但以下情况需及时就诊:

1. 皮肤溃烂流脓:提示感染加重,需结合抗生素治疗。

2. 关节变形或高热:可能为类风湿活动期或化脓性关节炎。

3. 尿血或剧烈腰痛:警惕肾结石或肾炎。

1. 饮食调整:减少肥甘厚味,增加冬瓜、赤小豆等利湿食材。

2. 环境管理:潮湿季节使用除湿机,保持居住环境干燥。

3. 运动排毒:每日30分钟快走或瑜伽,促进汗液排泄湿热。

土茯苓作为天然药食资源,为湿热体质者提供了温和的调理方案。合理运用其解毒祛湿之效,结合生活方式调整,可有效改善“湿重如裹”的亚健康状态。但需牢记:中医药讲究辨证施治,复杂病症仍需专业医师指导,避免盲目用药。

(本文内容综合自中医药典籍及临床研究,具体应用请咨询中医师。)

关键词自然分布:土茯苓祛湿、关节痛调理、湿热体质、药膳食谱、儿童皮肤瘙痒、孕妇禁忌。

实用提示:文中所涉药膳建议根据体质调整,初次使用可从小剂量开始,观察身体反应。