血见愁,一种名字中蕴含“见血而愈”深意的传统草药,常被应用于止血、散瘀等场景中。其药用历史可追溯至古代,至今仍在民间及中医药领域广泛使用。本文将从科学角度解析其核心功效,并结合实际应用场景,为不同人群提供实用建议。

血见愁为唇形科植物山藿香(Teucrium viscidum)的全草,主产于江苏、浙江等地。其味辛、苦,性微寒,归肺、大肠经,具有凉血止血、解毒消肿、活血化瘀三大核心作用。现代药理学研究进一步验证了其传统功效:

1. 止血作用:血见愁的花粉及醇提物能显著缩短凝血时间,止血效果强于云南白药。其机制可能与促进血小板聚集、增强血管收缩有关。

2. 抗炎抑菌:山藿香酮等成分对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌等常见致病菌有抑制作用,鲜汁还可缓解外耳道炎等局部感染。

3. 调节血液循环:通过钙拮抗作用舒张血管,改善微循环,适用于瘀血引起的痛经、跌打损伤。

1. 出血性疾病

2. 炎症与感染

3. 瘀血相关病症

1. 副作用:过量可能导致恶心、腹泻;过敏体质者可能出现皮疹。

2. 禁忌证:

1. 出血持续20分钟未止。

2. 出现头晕、冷汗等失血性休克前兆。

3. 伤口深且污染严重(防破伤风)。

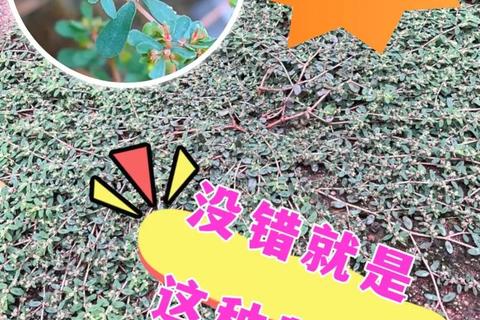

1. 正品特征:茎四棱形,叶对生卵状,搓揉有微辛香气。

2. 常见混淆品:大戟科地锦草、茜草科茜草虽同名“血见愁”,但功效侧重不同,需辨明品种。

3. 市场行情:统货价格约4-5元/克,建议选择正规药材商购买。

血见愁的药用价值已获现代科学部分验证,但其使用需遵循“辨证施治”原则。普通患者可将其作为家庭常备止血草药,但复杂病症仍需结合西医诊疗。通过合理应用与风险防范,这一传统草药将继续为健康保驾护航。