在儿科急诊室,常能见到深夜抱着滚烫幼儿的年轻父母,他们的指尖无意识地摩挲着孩子发红的面颊,眼神里交织着焦虑与无助。这种本能的触摸动作,恰恰暗合了中医传承千年的智慧——小儿推拿。不同于冰冷的药片和刺痛的针剂,这种通过皮肤接触传递的治疗方式,既能缓解症状,又能抚慰患儿情绪,近年来越发受到现代医学的重视。

儿童体温调节中枢尚未发育完善,当腋温超过37.2℃即需警惕。临床观察显示,80%的儿童发热源于上呼吸道感染,其中风寒型与风热型的辨别至关重要。风寒证患儿多蜷缩畏寒,涕清如水;风热证则面赤唇干,涕浊如浆。特殊群体如6月龄以下婴儿,体温超过38℃即需立即就医,因其免疫屏障薄弱,易发展为重症。

环境调控:保持室温24-26℃的微循环最佳状态,使用加湿器维持50%-60%湿度。物理降温时,32-34℃温水擦拭应避开前胸与足底,重点处理颈部、腋窝等血流丰富区域。

推拿手法精要(操作前洗净双手,修剪指甲至圆滑):

1. 清天河水(前臂内侧中线):食指中指并拢,从腕横纹匀速推至肘横纹,每分钟160-200次,38.5℃以下推300次,高热时增至500次。研究显示该手法能使体表温度下降0.5-1℃。

2. 推天柱骨(颈后发际至大椎):拇指蘸取薄荷油,直线下推至皮肤微红,对伴有呕吐的发热效果显著,操作100-300次。

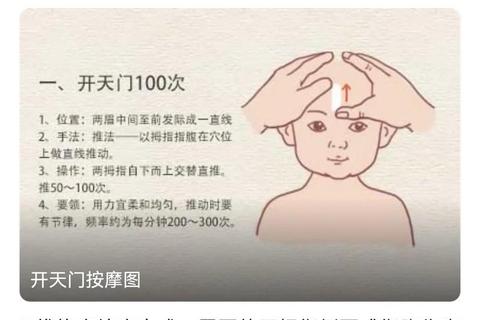

3. 开天门-推坎宫-揉太阳三连手法:从眉心至发际直推50次,眉弓分推50次,太阳穴环形揉压50次,构成外感发热的"黄金三角"疗法。

4. 退六腑(前臂尺侧):高热超过39℃时,从肘向腕直推300次,该手法刺激强度较大,建议在患儿入睡后操作。

辅助增效技巧:

当出现以下情况时,需立即停止家庭护理:

1. 体温曲线呈"双峰型"(退热后12-24小时再次高热)

2. 出现喷射状呕吐或囟门膨隆

3. 皮肤出现瘀点或大理石样花纹

4. 持续嗜睡或异常烦躁

5. 6月龄内婴儿哭声微弱呈呻吟状

建立"发热日记"记录模板,包括体温变化曲线、推拿次数、饮食摄入量及精神状态。推荐每周2次保健推拿:补脾经(拇指桡侧向心推200次)+揉足三里(膝盖下3寸环形揉压100次),可提升免疫球蛋白IgA水平。饮食方面,发热恢复期推荐小米油(小米熬煮表层膜衣)与莲藕马蹄饮,避免高蛋白饮食加重脾胃负担。

在东京儿童医疗中心的最新临床研究中,规范推拿护理组较单纯药物组退热时间缩短4.2小时,并发症发生率降低37%。这提示着,当父母的双手遵循科学指引时,古老的智慧便能转化为现代医学的有效补充。掌握这些手法不仅是治疗技艺,更是在孩子最脆弱时,给予他们最温暖的守护。