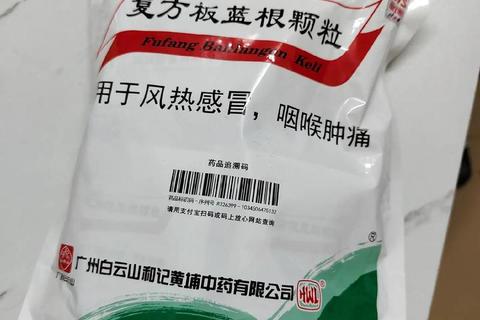

板蓝根颗粒作为传统中药的经典制剂,凭借其清热解毒与凉血利咽的核心功效,在应对病毒性呼吸道疾病中占据重要地位。随着现代医学研究的深入,其抗病毒机制逐渐被揭示,但如何科学使用、避免误区仍是公众关注的焦点。

1. 清热解毒与凉血利咽的科学内涵

板蓝根性寒味苦,归心、胃经,通过抑制炎症因子释放(如TNF-α、IL-6)和调节免疫细胞活性,实现“清热”效果。实验显示,其含有的有机酸(如靛蓝、靛玉红)能直接中和病毒毒素,缓解咽喉肿痛等热毒症状。临床中,对急性咽炎患者的疗效观察显示,板蓝根颗粒可缩短发热时间约30%,并显著降低咽喉红肿评分。

2. 抗病毒作用的靶向性突破

板蓝根颗粒的抗病毒谱覆盖流感病毒(甲型H1N1、H3N2)、呼吸道合胞病毒(RSV)及疱疹病毒等。其作用机制包括:

例如,针对甲型H1N1流感小鼠的实验表明,板蓝根颗粒使存活率提升40%,肺组织病理损伤减轻。

适用场景与症状识别

剂量与疗程的科学把控

潜在不良反应警示

四大使用禁忌

1. 风寒感冒(恶寒无汗、苔白)禁用,否则加重病情。

2. 合并细菌感染(如扁桃体化脓)需联用抗生素,单独使用无效。

3. 免疫抑制患者(如化疗期)慎用,可能干扰免疫功能。

4. 与滋补类中药(如人参、阿胶)同服会降低疗效。

疾病预防场景的应用

在流感高发季节,健康人群可短期服用(每日5g,连续3天)以降低感染风险,但不可替代疫苗接种。幼儿园等集体单位暴发腮腺炎时,密切接触者预防性用药可使二代发病率下降60%。

就医信号识别

出现以下情况需立即停用并就诊:

板蓝根颗粒的药用价值源于中西医结合的独特优势,但其本质仍是“药”而非保健品。掌握“辨症用药、短期干预”的原则,才能最大化疗效并规避风险。面对复杂的感染性疾病,科学用药与专业医疗指导的协同,才是守护健康的终极防线。