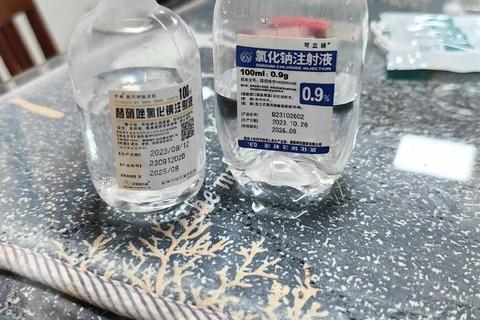

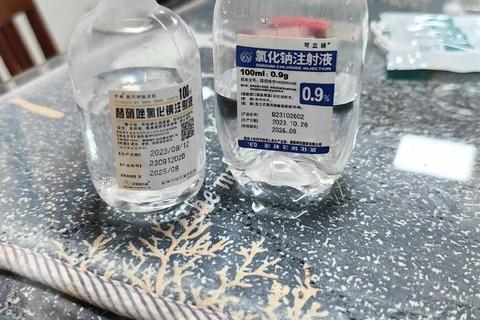

生理盐水(0.9%氯化钠注射液)是医疗场景中最常见的液体之一,但关于它是否能“消炎”的争议从未停止。有人说它能杀菌,有人却认为它只是普通盐水。本文将从科学角度解析其真实作用,并澄清常见的认知误区。

一、生理盐水:成分与基础作用

生理盐水的核心成分是0.9%的氯化钠溶液,其渗透压与人体血浆相似,因此成为临床上最常用的“万能溶剂”和补液剂。它的主要功能包括:

1. 调节体液平衡:用于纠正脱水(如呕吐、腹泻、烧伤等导致的电解质紊乱)。

2. 溶解药物:作为抗生素(如头孢类)的稀释液,确保药物稳定性和有效性。

3. 清洁创面:冲洗伤口或黏膜(如眼睛、鼻腔),去除异物和坏死组织,降低感染风险。

值得注意的是,生理盐水本身并不含抗菌成分,其清洁作用仅通过物理冲刷实现,而非直接杀灭病原体。

二、“消炎”争议:生理盐水的真实能力

1. 普通浓度(0.9%)的生理盐水

无直接消炎作用:临床研究证实,0.9%氯化钠注射液无法抑制细菌或病毒生长,也不能消除炎症反应。

误区来源:常被误认为“消炎”的原因包括:

与抗生素联用时,被误认为是抗生素本身的作用;

清洁伤口后感染率降低,实为机械性清除病原体,并非药物效果。

2. 高浓度(10%)的氯化钠溶液

有限抑菌作用:高渗环境可破坏微生物细胞结构,临床用于局部冲洗感染伤口(如化脓性创面),但其效果远低于专业消毒剂(如碘伏)。

风险提示:高浓度盐水刺激性大,不可直接用于黏膜或深部组织,否则可能加重损伤。

三、临床场景:如何正确使用生理盐水?

1. 家庭急救

适用情况:轻度擦伤、烫伤、鼻腔或眼部异物。

操作建议:

用无菌棉签蘸取生理盐水,从伤口中心向外轻柔擦拭;

避免反复冲洗开放性伤口(可能破坏愈合环境)。

2. 医疗治疗

静脉补液:纠正脱水或休克时,需严格监测输注速度和剂量,以防心脏负担过重。

雾化吸入:稀释痰液、缓解呼吸道刺激(如支气管炎),但需配合药物使用。

3. 特殊人群注意事项

儿童:皮肤薄嫩,避免高浓度盐水冲洗;输液时需控制流速,防止肺水肿。

孕妇:大量静脉补液可能加重水肿,需评估心肾功能。

四、消炎治疗的正确选择

当出现感染或炎症时,需根据病因选择专业药物:

1. 细菌感染:使用抗生素(如阿莫西林);

2. 病毒感染:依赖抗病物(如奥司他韦);

3. 无菌性炎症(如关节炎):需非甾体抗炎药(如布洛芬)。

若自行处理2-3天后症状未缓解,或出现红肿扩散、发热等情况,应立即就医。

五、总结与行动建议

生理盐水是医疗中不可或缺的辅助工具,但其作用仅限于补液、清洁和药物载体。真正的“消炎”需依赖专业治疗。普通家庭可常备小剂量生理盐水用于应急清洁,但切勿将其视为抗菌药物。

关键建议:

家中常备独立包装的生理盐水(非开封后保存);

伤口处理后用无菌敷料覆盖,避免二次污染;

出现感染迹象(如化脓、发热)时,及时就医而非依赖盐水冲洗。

通过科学认知和合理使用,生理盐水才能真正发挥其“医疗基石”的价值。