安乃近,这个曾经家喻户晓的“退烧神药”,在近百年间承载着几代人对抗发热与疼痛的集体记忆。它的白色药片曾是无数家庭药箱的常备品,但随着医学研究的深入,其背后的致命风险逐渐浮出水面。

安乃近属于吡唑酮类非甾体抗炎药(NSAIDs),其作用机制如同精密钥匙,开启人体多个生理调节系统:

1. 前列腺素抑制:通过阻断环氧合酶(COX)活性,减少前列腺素合成,这是其解热镇痛的核心机制。前列腺素作为炎症介质,既能刺激体温调节中枢引发发热,又能放大疼痛信号。当安乃近抑制其生成后,体温调节中枢恢复正常,疼痛阈值随之提高。

2. 神经信号干预:可抑制神经传导路径中的P物质释放,这种神经递质与痛觉传导密切相关。尤其对牙髓炎、肌肉关节痛等急性疼痛效果显著。

3. 免疫调节特性:通过干扰巨噬细胞活性和白细胞趋化作用,减轻炎症反应。在风湿性关节炎急性期,这种机制能暂时缓解关节红肿热痛。

值得注意的是,其退热作用具有双向调节特点:既抑制致热因子,又直接作用于下丘脑促进散热,这使得它在处理中暑等急症高热时曾被视为“速效救星”。

当人们为安乃近的快速退热效果惊叹时,医学界却发现了触目惊心的风险数据:

1. 血液系统灾难:

2. 超敏反应的致命威胁:

3. 器官功能慢性损害:

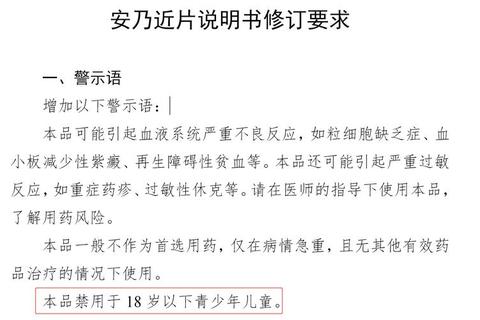

全球超过30个国家已全面禁用安乃近,美国FDA早在1977年就撤销其注射剂许可。我国自2020年起逐步限制,至2025年最新修订说明书中明确:18岁以下人群、妊娠晚期妇女、过敏体质者绝对禁用。

当遇到38.5℃以上高热或中重度疼痛时,更安全的阶梯式处理方案是:

第一梯队:

特殊场景应对:

紧急预警信号:服用任何解热镇痛药后出现以下症状需立即就医:

安乃近的兴衰史折射出医药发展的深层逻辑:

1. 疗效与风险的动态平衡:1960年代安乃近因起效快、成本低风靡全球,但当更安全的替代品出现后,其风险收益比发生根本逆转。

2. 循证医学的实践价值:现代用药决策建立在百万级人群数据上。例如,布洛芬的严重不良反应率仅为0.03%,较安乃近降低两个数量级。

3. 患者知情权的重要性:2025版说明书强制要求标注“可能引起致死性血液疾病”的警示语,这是对患者自主选择权的尊重。

在信息透明的今天,合理用药意味着既要理解药物机制,更要建立风险意识。当身体发出疼痛或发热信号时,不妨多问一句:这种症状是否必须用药干预?现有治疗方案是否经过充分安全验证?毕竟,医学的终极目标不是对抗症状,而是守护生命质量。