新生儿脐带是连接母体与胎儿的重要通道,但在出生后,这一部位若护理不当可能成为细菌入侵的窗口。据统计,约0.7%的新生儿因脐部感染需就医,其中约30%的案例源于护理误区。掌握科学的护理方法,是每位父母保护宝宝健康的第一课。

一、脐带护理的科学步骤

1. 护理前的准备

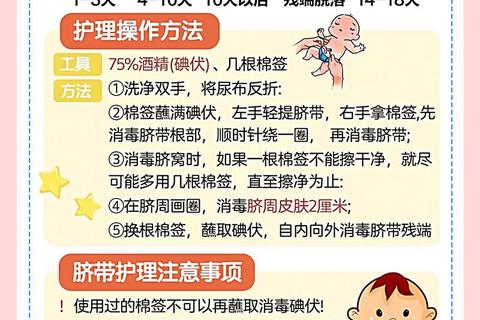

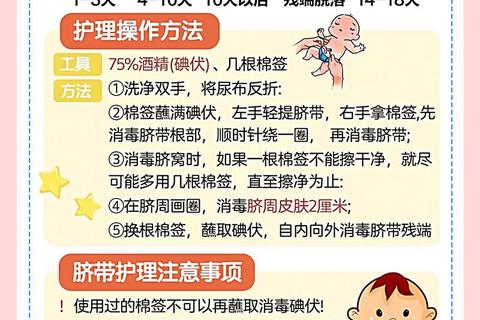

环境要求:室温需维持在24-28℃,避免宝宝受凉。护理前需彻底清洁双手,使用75%医用酒精或0.2%安尔碘消毒工具(如棉签、纱布),确保无菌操作。

物品清单:准备消毒棉签、75%酒精或婴儿专用碘伏、尿布、清洁毛巾。避免使用紫药水或红药水,以免掩盖感染症状。

2. 消毒操作规范

手法要点:用棉签蘸取消毒液,从脐带根部(脐窝内)以顺时针方向向外螺旋擦拭,覆盖直径约3cm的区域。每支棉签仅使用一次,不可反复涂抹。

特殊处理:若脐部有黄色分泌物或轻微渗血,先用3%过氧化氢溶液清洁,再用酒精消毒;如结扎线松动,需重新固定。

3. 保持干燥与透气

日常护理:尿布需折叠至脐部下方,避免摩擦和尿液污染。选择透气衣物,洗澡后立即用干棉签吸干水分,并暴露脐部10-15分钟加速干燥。

禁忌行为:禁止包裹脐带或使用护脐贴,以免潮湿环境滋生细菌;禁止人为剥落未脱落的脐带残端。

二、安全操作的核心要点

1. 日常观察与记录

正常现象:脐带通常在1-3周内脱落,期间可能出现少量清亮渗液或轻微血痂,属正常愈合过程。

异常信号:若发现脐周红肿、渗液呈脓性、持续出血或散发异味,需警惕感染。此时需增加消毒频率(每日2-3次),并密切观察。

2. 突发情况应对指南

轻微出血:用无菌棉签按压止血后消毒,避免剧烈活动摩擦。

接触污染物:若脐部被粪便或污水污染,立即用生理盐水冲洗,再以酒精消毒。

3. 特殊群体注意事项

早产儿:脐带脱落时间可能延迟至4周,需更严格的无菌操作,并定期评估脐部血管闭合情况。

过敏体质婴儿:避免使用含香精的护理产品,如发现脐周皮疹,需排查接触性过敏源。

三、何时需紧急就医?

1. 感染高危信号:脐部红肿扩散至腹部皮肤、发热(体温>38℃)、拒奶或异常烦躁。

2. 结构性异常:脐带脱落后出现肉芽肿(红色息肉状组织)或持续渗液超过1周。

3. 延迟脱落:超过4周未脱落且伴有潮湿、渗血,可能提示免疫系统疾病。

四、预防胜于治疗:家庭护理的黄金法则

1. 建立护理日志:记录每日消毒时间、脐部状态及异常变化,便于就医时提供完整信息。

2. 环境管理:定期消毒婴儿床品,使用抗菌织物;避免亲友直接触碰脐部。

3. 教育家庭成员:统一护理标准,尤其指导祖辈避免传统误区(如涂抹草药或硬性包扎)。

脐带护理看似简单,却关乎新生儿健康的第一道防线。通过科学的消毒流程、细致的观察和及时的医疗干预,90%的感染风险可被有效规避。记住,当不确定如何处理时,及时咨询专业医护人员,远比自行尝试更安全。正如儿科专家所言:“每一个干燥洁净的肚脐,都是父母给予孩子的第一份健康礼物。”