每位女性都可能经历月经异常,但若出现“血崩”则需高度警惕。这种异常出血不仅影响生活质量,更可能隐藏着严重的健康风险。以下从症状识别、健康隐患到科学应对策略,全面解析这一现象。

一、月经血崩的警示信号:从卫生巾使用频率看异常

月经量的评估常被忽视,但卫生巾更换频率可作为直观判断标准:

1. 正常范围:单次月经总量20-60ml,日均使用卫生巾4-5片(每片湿透约25-30ml),整个周期不超过2包(以10片/包计)。

2. 血崩临界点:

频率异常:白天每小时需更换1-2片,夜间因出血量被迫起床更换;

总量超标:单周期使用超过3包且每片湿透,或鲜红色血液伴随大量血块。

伴随症状:头晕、乏力、面色苍白(贫血表现),严重时出现冷汗、晕厥(需警惕宫外孕或大出血)。

二、血崩背后的健康威胁:7大潜在病因

1. 妇科结构性病变

子宫肌瘤:黏膜下肌瘤易引发大量出血,占育龄女性病例的30%以上。

子宫内膜异位症:异位组织干扰子宫收缩,导致经期延长、血量增加。

恶性肿瘤:宫颈癌早期表现为接触性出血,子宫内膜癌则伴持续出血。

2. 内分泌与代谢异常

排卵障碍:青春期及围绝经期常见,无排卵导致雌激素持续刺激内膜增生。

甲状腺功能异常:甲亢或甲减均可扰乱月经周期。

3. 全身性疾病

凝血功能障碍:如血小板减少症、血友病,表现为经期难以止血。

医源性因素:抗凝血药物、宫内节育器(尤其是含铜节育环)的副作用。

4. 妊娠相关急症

流产或宫外孕:突发大量出血伴腹痛,需立即就医。

三、居家应急与专业诊疗:关键时刻如何行动

突发血崩的紧急处理:

立即卧床:减少活动防止出血加剧,抬高下肢促进血液回流。

保暖与监测:腹部热敷(避免高温烫伤),记录出血量(卫生巾片数、浸透程度)及症状变化。

补血支持:口服补铁剂(如琥珀酸亚铁)或富含铁的食物(红肉、菠菜),但不可替代医疗。

就医指征与诊断流程:

必须立即就诊的情况:每小时浸透1片以上、晕厥、妊娠可能或伴随剧烈腹痛。

检查项目:

初步筛查:血常规(评估贫血)、激素六项、凝血功能。

影像学检查:超声(排查肌瘤、息肉)、宫腔镜(直视内膜病变)。

分层治疗方案:

1. 药物控制

止血:氨甲环酸(抗纤溶)、短效避孕药(调节周期)。

激素治疗:孕激素(促进内膜脱落)、GnRH-a(抑制卵巢功能)。

2. 手术干预

内膜切除术:适用于无生育需求者,微创且恢复快。

子宫动脉栓塞:紧急止血的有效手段,保留子宫。

四、预防策略:从生活习惯到长期管理

1. 高危人群筛查:

家族肿瘤史、长期月经不调、肥胖或糖尿病患者,每年需妇科超声+激素检测。

2. 日常防护要点:

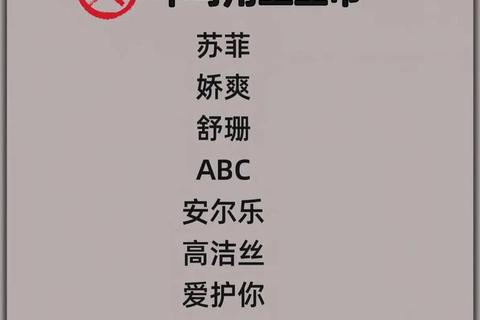

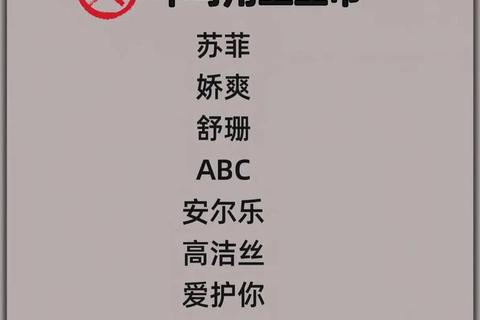

卫生巾使用:每2-3小时更换(即便量少),避免网面材质刺激,夜间改用裤型卫生巾。

感染预防:经期避免盆浴、游泳,出血期间禁止性生活。

3. 生活方式调整:

饮食:增加优质蛋白(鱼肉、豆类)和维生素C(促进铁吸收),限制咖啡因和酒精。

运动:适度有氧运动(如瑜伽、快走)改善盆腔循环,但避免经期剧烈活动。

五、特殊人群注意事项

1. 青春期女性:初潮后3年内月经不调多为无排卵性出血,但持续血崩需排除血液病。

2. 育龄期女性:血崩伴停经史需优先排除妊娠相关疾病,避免误服活血药物。

3. 围绝经期女性:突发大量出血需警惕子宫内膜癌,诊断性刮宫不可延误。

主动管理胜过被动应对

月经血崩不是“忍一忍就能过去”的小问题。通过观察卫生巾更换频率,结合自身症状及时干预,可有效避免贫血、休克甚至器官衰竭等严重后果。记住:一次异常可能是偶然,但持续血崩必定是身体发出的求救信号。