新生儿娇弱的身体让每一次体温波动都牵动着父母的心。许多家长发现宝宝额头微热便紧张不已,殊不知婴幼儿的体温调节系统尚未发育成熟,正常体温范围与成人存在显著差异——有时看似异常的温度,可能只是环境因素导致的生理性波动。

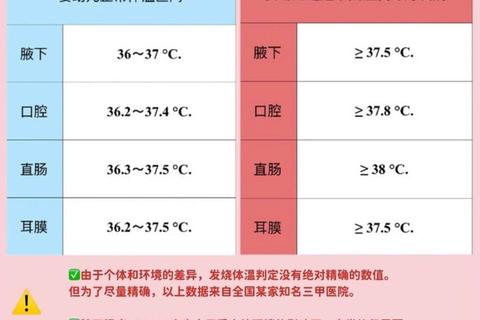

核心判断依据:临床医学将新生儿肛温≥38℃、腋温≥37.5℃定义为发热。需要注意的是,不同测量部位存在差异:

特殊波动因素:

1. 昼夜节律:傍晚体温较清晨高约0.5℃

2. 活动影响:哺乳、哭闹后腋温可能升高0.3-0.5℃

3. 环境干扰:包裹过厚可使体温虚高1℃以上

(图示:不同测量部位的温度计正确使用方法)

当体温突破临界值时,需结合行为表现综合判断:

危险警示:出现喷射性呕吐、皮肤瘀斑、前囟隆起等症状时,提示可能存在脑膜炎等严重感染。

黄金处置原则:

1. 环境调节:保持室温24-26℃,湿度50%-60%

2. 物理降温:

3. 体液补充:每2小时哺乳5-10ml/kg,防止脱水

用药禁忌:

(图示:新生儿物理降温操作示意图)

1. 月龄红线:<3月龄发热无论温度高低均需急诊

2. 持续高热:体温>39℃且物理降温无效超过2小时

3. 伴随症状:抽搐、呼吸暂停、皮肤大理石花纹

4. 基础疾病:先心病、早产儿等特殊群体发热

5. 异常病程:发热反复超过72小时或退热后精神状态持续萎靡

1. 环境控制:婴儿房配备温湿度计,冬季避免使用电热毯

2. 喂养保障:按需哺乳,生后3-4天注意预防脱水热

3. 监测规范:

(图示:新生儿日常体温监测记录表示例)

特别提醒:接种疫苗后出现的低热(通常<38.5℃)若24小时内消退,属于正常免疫反应,可通过增加哺乳频次缓解。

通过建立科学的体温认知体系,家长既能避免过度焦虑,又能及时识别真正的健康危机。当面对体温异常时,记住“观察要细、处置要稳、送医要准”的十二字方针,用理性守护新生命的健康轨迹。