新生儿出生后,家长常会因宝宝排尿次数或尿量的变化而产生焦虑。有的宝宝一天排尿仅1-2次,有的甚至出现数小时无尿的情况。这种看似细微的变化,可能隐藏着生理性适应机制或病理性信号。本文将从科学角度解析新生儿尿少的常见原因,并提供实用处理建议。

一、新生儿尿量的正常范围与异常判断

新生儿出生后24小时内可能仅有1-2次排尿,这是因其肾功能尚未成熟、摄入量有限所致。随着母乳或配方奶摄入量增加,出生3-5天后排尿次数可增至每日6-10次。医学上将新生儿少尿定义为每小时尿量少于1.0ml/kg,无尿则为少于0.5ml/kg。若48小时内仍无排尿,需警惕病理因素。

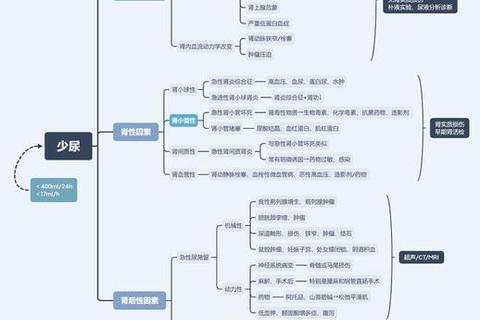

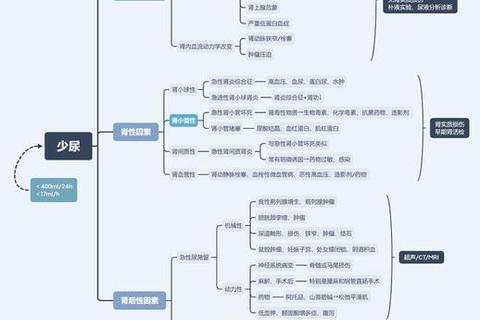

二、尿少的常见原因解析

1. 生理性因素

摄入不足:出生初期乳汁分泌不足、喂养间隔过长或母乳喂养姿势不当导致有效吸吮不足,是最常见原因。

环境因素:高温或空调房内水分蒸发加快,尿液浓缩。

暂时性尿液浓缩:初生儿尿酸盐结晶可能导致尿液呈橘红色,常伴随尿量减少,但48小时内会自行缓解。

2. 病理性因素

脱水相关疾病:腹泻、呕吐或发热导致体液丢失,是少尿的紧急信号。例如发热时,体温每升高1°C,水分蒸发量增加10%。

泌尿系统异常:包括先天性尿道狭窄、肾发育不全等解剖结构问题,以及尿路感染(表现为尿频伴排尿哭闹、尿液浑浊)。

肾脏功能障碍:急性肾小球肾炎、肾功能衰竭等,可能伴随水肿、血压异常。

三、家庭观察与初步处理

1. 症状监测清单

尿液特征:颜色(深黄提示浓缩)、气味(刺鼻可能为感染)、是否含结晶或血丝。

伴随症状:发热、呕吐、腹泻、皮肤弹性差(捏起皮肤回弹慢提示脱水)。

喂养记录:每日哺乳次数、单次哺乳时长、体重变化(正常新生儿出生5天后应停止体重下降)。

2. 家庭干预措施

增加有效喂养:母乳喂养者需确保含乳姿势正确,每2-3小时哺乳一次;配方奶喂养者可适当补喂5-10ml温水(两次喂奶间)。

环境调节:室温维持在24-26°C,湿度50%-60%,避免过度包裹。

紧急补水指征:若出现口唇干燥、前囟凹陷,可口服补液盐(需遵医嘱)。

四、何时需要就医?

出现以下情况需立即就诊:

1. 48小时无尿或尿量持续低于每日200ml。

2. 尿液异常:血尿、脓尿或持续深黄色。

3. 全身症状:发热≥38°C、反复呕吐、嗜睡或肌张力低下。

医疗检查通常包括尿常规(检测白细胞、蛋白质)、肾脏超声(排查结构异常)及血生化(评估电解质平衡)。

五、预防策略与长期管理

喂养强化:出生后1小时内开始母乳喂养,按需哺乳(每日8-12次)以刺激泌乳。

护理细节:勤换尿布,清洁时从前向后擦拭,降低感染风险。

高危儿监测:早产儿、低体重儿需定期评估尿量及肾功能。

新生儿尿少多数为生理性调整过程,但家长需掌握“48小时”原则。通过科学喂养、环境管理和症状观察,可有效降低风险。当异常持续或伴随其他症状时,及时就医是对宝宝健康最有力的保障。记住:每一次排尿都是新生儿代谢平衡的“晴雨表”,细心观察胜过盲目焦虑。