骨质疏松症是一种以骨量减少、骨微结构破坏为特征的全身性骨骼疾病,显著增加骨折风险。数据显示,我国50岁以上女性骨质疏松患病率达32.1%,而髋部骨折后一年内死亡率高达20%。本文将从科学治疗策略、用药安全及效果评估三个维度,为公众提供实用指导。

一、药物治疗的核心策略

1. 药物选择的三层风险分级

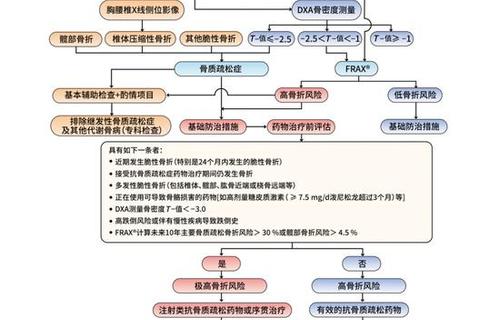

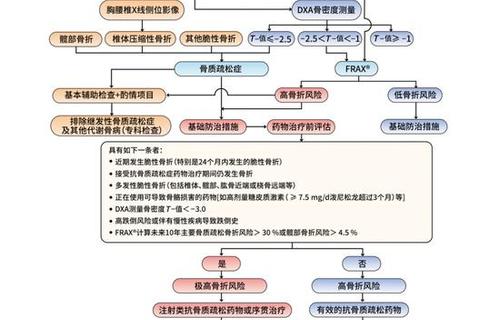

根据《2023年骨质疏松症治疗药物合理应用专家共识》,治疗方案需依据骨折风险分层:

中高风险(如发生过脆性骨折):首选唑来膦酸或地舒单抗,可降低髋部骨折风险达40%。

极高风险(多部位骨折或围手术期):推荐骨形成促进剂特立帕肽联合地舒单抗,快速重建骨结构。

糖皮质激素诱导型(GIOP):基础治疗需联合双膦酸盐,剂量需根据激素用量调整。

2. 联合与序贯治疗的精准应用

联合用药适用于骨密度持续下降或反复骨折者,例如特立帕肽+地舒单抗可协同提升骨密度15%-20%。

序贯治疗需遵循“促骨形成→抑制骨吸收”原则,如特立帕肽使用2年后需换用地舒单抗维持疗效。

二、安全用药的关键要点

1. 警惕四类常见不良反应

颌骨坏死:双膦酸盐使用期间口腔手术需暂停3-6个月,发生率约0.01%。

非典型股骨骨折:长期使用双膦酸盐者若出现大腿隐痛,需立即行X线检查。

低钙血症:地舒单抗治疗期间需监测血钙,建议每日补充钙1000-1200mg及维生素D 800-1000IU。

胃肠道刺激:口服双膦酸盐需空腹服用并保持直立30分钟,食管疾病患者建议改用静脉制剂。

2. 特殊人群的用药警示

肾功能不全:肌酐清除率<35mL/min禁用静脉双膦酸盐,可选择地舒单抗。

孕妇/哺乳期:绝对禁忌骨形成促进剂(如特立帕肽),雌激素治疗需严格评估乳腺癌风险。

糖尿病患者:避免使用噻唑烷二酮类药物,可能加速骨质流失。

三、疗效监测的三大维度

1. 骨密度动态评估

治疗1年后DXA检测骨密度,腰椎T值提升≥3%提示治疗有效。

高危人群建议每6个月检测一次股骨颈骨密度。

2. 骨代谢标志物跟踪

骨吸收标志物(如β-CTX):治疗3个月应下降≥30%。

骨形成标志物(如P1NP):特立帕肽治疗期间上升50%以上为预期反应。

3. 骨折风险再评估工具

FRAX评分每年更新,结合新发骨折史调整治疗方案。

脊柱X线检查建议每2年一次,及时发现无症状椎体骨折。

四、日常管理的行动建议

1. 营养强化:每日摄入300ml牛奶+50g深海鱼类,维生素D水平需维持≥75nmol/L。

2. 运动处方:每周3次负重训练(如哑铃操)+2次平衡训练(如太极),可降低跌倒风险30%。

3. 药物假期管理:双膦酸盐使用5年后若T值>-2.5可暂停,但需每6个月监测骨转换指标。

骨质疏松治疗需贯穿“精准评估-个体化用药-动态监测”全周期。建议患者建立治疗档案,记录用药反应及检测数据,与医生共同制定长期管理计划。突发性骨痛或身高缩短超过3cm时,应立即就医排查新发骨折。(本文数据截至2025年3月,具体用药请遵医嘱)