月经初潮是女孩迈向青春期的重要里程碑,但对于许多家长而言,初潮的年龄是否正常、是否影响发育等问题往往带来困惑。例如,当一位母亲发现11岁的女儿比其他同龄孩子更早经历初潮时,既担心性早熟的风险,又焦虑孩子的身高增长是否会停滞。这种复杂的情绪背后,折射出大众对性发育知识的认知缺口。本文将系统性解析初潮年龄的科学标准,并提供切实可行的健康管理建议。

目前,我国女孩的初潮平均年龄为12-13岁,属于全球范围内的正常水平。但受遗传、营养、环境等因素影响,个体差异显著——初潮年龄在10-15岁之间均属正常范围。例如,美国儿科学会指出,若初潮出现在9-16岁且伴随其他性征发育(如增大、生长),通常无需过度担忧。

性早熟的定义近年来有所调整。根据2022年《中枢性性早熟诊断与治疗专家共识》,女童若在7.5岁前出现发育或10岁前月经来潮,则需警惕中枢性性早熟。这一标准较以往更严格,要求家长关注早期性征变化,而非仅以初潮年龄判断。

案例对比:

11岁初潮是否正常需结合以下特征:

若11岁初潮伴随以下情况,建议就医:

母亲初潮年龄与女儿相关性达70%。例如,北欧女性初潮平均年龄较亚洲晚1-2年,这与基因调控的激素敏感性差异有关。

高热量饮食、肥胖(BMI≥同龄人85百分位)可提前初潮。研究显示,体重增加10%,初潮风险上升30%。反观营养不良或过度运动(如体操运动员)则可能延迟初潮。

塑料制品中的双酚A、农药残留等类雌激素物质可能干扰性腺轴。建议减少使用微波加热塑料餐具,避免接触含邻苯二甲酸酯的化妆品。

初潮后身高仍可增长5-10cm,但需满足两个条件:

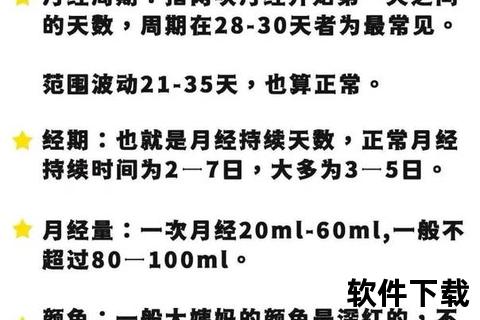

初潮后2年内周期不规则(如间隔21-45天)属正常。家长可记录月经周期表,若出现以下情况需就医:

热敷下腹部、饮用生姜红糖水可缓解轻度疼痛。若疼痛影响学习(每月缺课≥1天),需排除子宫内膜异位症。

符合以下条件者需考虑GnRHa(促性腺激素释放激素类似物)治疗:

面对孩子的初潮,家长需以科学认知替代焦虑。定期监测生长曲线、建立月经健康档案、营造开放的家庭沟通环境,是帮助孩子平稳度过青春期的三大支柱。若发现异常信号,及时寻求儿科内分泌或青少年妇科的专业支持,将问题遏制在萌芽阶段。