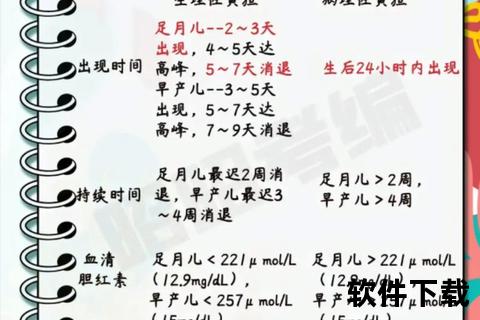

新生儿黄疸是婴儿出生后最常见的健康问题之一,约60%的足月儿和80%的早产儿会出现皮肤黄染现象。这种因胆红素代谢异常引发的症状,既可能是生理性过渡的表现,也可能隐藏着严重疾病的信号。作为新手父母或照护者,了解黄疸的成因、识别高危信号并掌握科学的应对方法,是守护婴儿健康的重要课题。

1. 胆红素代谢系统不成熟

新生儿的肝脏发育尚未完善,处理胆红素的关键酶(如UDP葡萄糖醛酸转移酶)活性仅为成人的1%-2%。这种“代谢瓶颈”导致胆红素在血液中堆积,是生理性黄疸的核心成因。

2. 红细胞破坏加速

胎儿期红细胞寿命较短(约90天),出生后大量红细胞自然衰亡释放胆红素。若合并母婴血型不合(如ABO或Rh溶血)、遗传性红细胞缺陷(如G6PD缺乏症)或产伤血肿,胆红素生成量可激增3-5倍。

3. 母乳性黄疸的双重机制

4. 感染性疾病的影响

败血症、TORCH感染等可引发溶血反应,同时抑制肝脏代谢功能。研究显示,感染性黄疸患儿的胆红素峰值比普通病例高30%-50%。

5. 肠道菌群失衡

新生儿肠道菌群需2-4周才能建立,此期间缺乏将胆红素转化为尿胆原的细菌,导致排泄效率降低。

6. 遗传代谢异常

Crigler-Najjar综合征(先天性酶缺乏)、Gilbert综合征(基因突变致酶活性低下)等疾病,可造成持续性高胆红素血症。

7. 胆道系统结构异常

胆道闭锁、胆总管囊肿等畸形使胆汁淤积,表现为皮肤黄染伴灰白色粪便,此类黄疸常需外科干预。

8. 母体妊娠期高危因素

妊娠糖尿病、子痫前期等疾病可能影响胎儿肝功能发育,这类母亲所生婴儿的黄疸发生率增加40%。

1. 产前干预

2. 产后黄金72小时

1. 皮肤黄染进展

在自然光下观察,黄染从面部→躯干→四肢→手足心发展提示病情加重。若手足心发黄,胆红素可能已超过256μmol/L。

2. 生理状态评估

记录每日喂养量、排尿次数(应达6-8次/天)及粪便性状。陶土色大便需警惕胆道闭锁。

3. 神经系统预警信号

嗜睡、吸吮无力、异常尖叫或角弓反张(身体后仰)可能提示胆红素脑病,需立即就医。

1. 光疗标准

| 出生时间 | 干预阈值(μmol/L) |

|-|--|

| <24小时 | ≥171 |

| 24-48小时| ≥256 |

| >72小时 | ≥290 |

蓝光(波长425-475nm)可穿透皮肤分解胆红素,治疗时需保护眼睛和生殖器。

2. 换血疗法的指征

当胆红素水平超过342μmol/L,或每小时上升>8.5μmol/L时,需通过换血快速清除胆红素,预防核黄疸。

1. 母乳性黄疸

不必停母乳!可通过增加喂养频率(每1.5-2小时哺乳)、日光浴(避开10:00-15:00强紫外线时段)辅助退黄。持续3周未消退需排除其他病因。

2. 感染相关性黄疸

在光疗基础上联合抗生素治疗,头孢曲松需慎用(可能加重黄疸),优先选择青霉素类。

1. 神经发育随访

高胆红素血症患儿应在6月龄、1岁时进行听力筛查和脑干诱发电位检测,早期发现感音神经性耳聋。

2. 代谢功能评估

对黄疸持续>4周者,建议检测血清总胆汁酸、甲状腺功能及α1-抗胰蛋白酶,排除遗传代谢病。

当父母发现婴儿出现红色警报症状时,需在2小时内到达医院;黄色警示症状应在24小时内就诊评估。通过科学的阶梯化管理,95%的新生儿黄疸可得到有效控制,避免严重并发症。