结核病至今仍是全球公共卫生的重大挑战,及时规范的治疗是控制病情、减少传播的关键。本文将从药物作用机制、治疗方案、合理用药原则、特殊人群注意事项等方面,全面解析结核病药物治疗的科学性与实践要点。

一、结核病药物治疗的核心药物解析

目前临床将抗结核药物分为一线药物和二线药物。前者疗效明确、副作用可控,是初治患者的首选;后者多用于耐药结核病或一线药物治疗失败的情况。

1. 一线抗结核药物

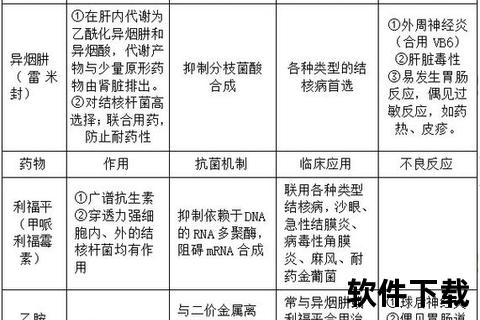

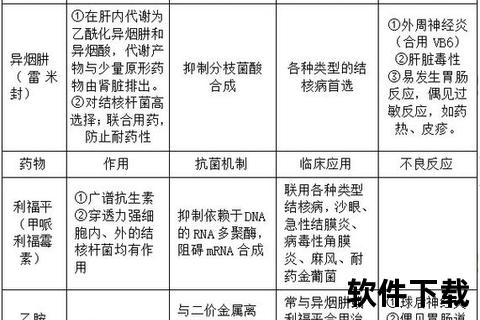

(1)异烟肼(INH)

作用机制:通过抑制结核分枝杆菌细胞壁分枝菌酸的合成,破坏细菌结构。

优势:杀菌作用强,可穿透血脑屏障,对细胞内外的结核菌均有效。

注意事项:长期使用可能引发周围神经炎,需配合维生素B6预防;肝功能异常者需定期监测。

(2)利福平(RFP)

作用机制:抑制细菌RNA聚合酶,阻断蛋白质合成。

临床应用:与异烟肼联用可缩短疗程至6个月,是短程化疗的核心药物。

副作用:可能导致尿液、汗液变红;与避孕药、抗凝药等存在相互作用,需调整剂量。

(3)吡嗪酰胺(PZA)

独特价值:在酸性环境中(如巨噬细胞内)杀菌效果显著,可清除潜伏病灶。

风险提示:可能引发关节痛、高尿酸血症,痛风患者需慎用。

(4)乙胺丁醇(EMB)

作用特点:抑制细菌细胞壁阿拉伯糖合成,多用于强化期防止耐药。

监测要点:可能引起视神经炎,用药期间需定期检查视力。

(5)链霉素(SM)

历史地位:首个抗结核抗生素,现多用于耐药病例或替代其他药物过敏者。

使用限制:具有耳毒性和肾毒性,孕妇禁用,儿童慎用。

2. 二线抗结核药物

当出现耐药时,常选用氟喹诺酮类(如左氧氟沙星)、注射用氨基糖苷类(如阿米卡星)、环丝氨酸等。这些药物疗效稍逊且副作用更大,需严格遵循耐药检测结果选择。

二、规范治疗的五大核心原则

1. 早期治疗:确诊后立即用药,可有效减少肺组织损伤。

2. 联合用药:至少2-3种药物联用,避免单药治疗诱发耐药。例如初治方案常采用异烟肼+利福平+吡嗪酰胺+乙胺丁醇的“四联疗法”。

3. 适量用药:根据体重调整剂量(如异烟肼5mg/kg·日),儿童需精确计算。

4. 规律用药:固定时间服药,漏服不超过12小时需补服。

5. 全程治疗:标准疗程6个月,分强化期(前2个月)和巩固期(后4个月),擅自停药易导致复发。

三、疗效评估与副作用管理

1. 疗效监测指标

痰菌检查:治疗2个月后痰菌转阴率需达80%以上。

影像学评估:胸部CT显示病灶吸收、空洞闭合提示治疗有效。

症状改善:咳嗽、盗汗、低热等症状应在1-2周内减轻。

2. 常见副作用及应对

肝功能异常(发生率10%-20%):定期检测ALT/AST,异常时暂停利福平、吡嗪酰胺。

胃肠道反应:建议餐后服药,严重时可联用护胃药物。

过敏反应:如皮疹、发热,需及时更换药物。

四、特殊人群用药指南

1. 儿童患者

剂量按体重精确计算,如异烟肼10-15mg/kg·日。

慎用乙胺丁醇(可能影响视力发育),8岁以下首选利福平+异烟肼。

2. 孕妇

避免使用链霉素(致畸风险),优选异烟肼+利福平+乙胺丁醇。

治疗期间需加强胎儿超声监测。

3. 肝肾功能不全者

肝功能异常时调整药物顺序:先停吡嗪酰胺,再停利福平。

肾衰竭患者需减少乙胺丁醇剂量或延长给药间隔。

五、预防与公众健康建议

1. 暴露后预防:与活动性结核患者密切接触者,可进行3-9个月的异烟肼预防性治疗。

2. 疫苗接种:新生儿接种卡介苗可降低重症结核风险。

3. 生活管理:加强营养(每日蛋白质摄入≥1.5g/kg),保持居室通风。

何时需要立即就医?

服药后出现黄疸、持续呕吐、视力模糊

咳嗽加重伴咯血或呼吸困难

儿童出现拒食、体重不增

(出现以上症状提示可能发生严重副作用或病情恶化,需24小时内就诊)

通过规范治疗,95%以上的初治肺结核患者可完全康复。关键在于严格遵循医嘱,配合定期复查,共同阻断结核病的传播链条。